洗濯機の排水口から嫌な臭いが発生する主な原因とは

封水切れや排水トラップの不備による下水臭の逆流

洗濯機の排水口から漂う嫌な臭いの多くは、下水からの悪臭が原因です。 その主な要因となるのが「封水切れ」です。排水トラップに本来溜まっているべき水(封水)が蒸発や構造上の問題でなくなってしまうと、下水の臭いが直接室内に逆流してしまいます。

とくに、長期間洗濯機を使用していなかった場合や、乾燥機能付き洗濯機を使用している家庭では、乾燥時の空気圧によって封水が飛ばされやすくなります。 また、そもそも排水トラップが設置されていない住宅も稀にあり、この場合は下水臭対策として構造的な見直しが必要です。

このような状況では、まず排水トラップの有無を確認し、封水が十分に溜まっているかを定期的にチェックすることが重要です。 臭いが発生しているにもかかわらず封水がない場合には、水を補充して様子を見るとともに、再発防止策を講じる必要があります。

排水ホース内部の汚れや劣化による雑菌臭

排水ホースは目立ちにくい部分ですが、臭いの元になりやすいポイントでもあります。 洗濯時に流れ出た繊維クズ、髪の毛、皮脂汚れ、洗剤カスなどがホース内部に蓄積されると、カビや雑菌が繁殖しやすくなり、結果的に不快な臭いを発するようになります。

特にホースが長かったり、何度も折れ曲がっているような状態だと、水の流れが滞りやすく、汚れが溜まりやすい構造になっています。 臭いがホースから発生している場合には、定期的な洗浄や必要に応じた交換を行うことが効果的です。

ホースの洗浄方法としては、ラップで片方をふさいでから漂白剤や重曹・お酢を流し入れ、しばらく置いてから水でしっかりとすすぐ方法が推奨されています。 ただし、塩素系漂白剤とお酢を同時に使用すると有毒ガスが発生するため、併用は絶対に避けましょう。

排水口の内部に溜まった汚れとカビの繁殖

洗濯機の排水口そのものにも、臭いの原因となる汚れが溜まりやすい環境があります。 衣類から出たホコリや繊維クズ、洗剤カスが排水トラップ内部にこびり付き、時間の経過とともにカビや細菌が繁殖します。 この汚れを放置すると、悪臭はもちろん、排水の流れも悪化し詰まりの原因になることもあります。

排水口の掃除は簡単ではなく、排水トラップやエルボなど複数のパーツを取り外して清掃する必要があります。 とくに洗濯機パンが設置されているタイプの場合は、フタ部分や内部トラップが固着していることが多く、無理に外すと破損のリスクもあります。

清掃時は重曹とクエン酸を使った泡洗浄や、パイプクリーナーの使用も効果的です。 汚れがひどい場合や掃除が難しい場合は、水道修理業者に依頼するのも選択肢の一つです。

洗濯機排水口の臭いを取り除く掃除の手順とポイント

排水口・排水トラップの分解と徹底洗浄

臭いの元となりやすい排水口と排水トラップの掃除は、分解と洗浄をセットで行うのが基本です。 まずは洗濯機の電源を切り、給水蛇口を閉めたうえで洗濯機を安全に動かし、排水口にアクセスできる状態にしましょう。

排水トラップの構造は製品によって異なりますが、多くの場合はフタ部分・トラップ本体・エルボ(L字管)に分かれています。 取り外す際には無理に力を加えず、固着している場合はぬるま湯や中性洗剤で少しずつ緩めることが大切です。

部品が外れたら、重曹2:クエン酸1の割合でトラップ内部にふりかけ、ぬるま湯を注いで発泡洗浄を行います。 15〜30分放置した後に水で流し、ぬめりや臭いが残っている箇所は歯ブラシやスポンジで丁寧に擦りましょう。

排水ホースの清掃または交換で臭いをリセット

排水ホースは取り外して丸洗いするのが最も効果的です。 洗濯機とホースの接続部はクリップで留められていることが多いため、マイナスドライバーなどで緩めて慎重に外してください。

外したホースの片方の口をラップでしっかりと塞ぎ、漂白剤を薄めた液や50度前後のお湯、もしくは重曹+酢の組み合わせを注ぎ入れます。 そのまま30分〜1時間ほど放置してから、水でよく洗い流してください。 ホースの中を振ったり、つまようじなどで内部をかき出すとさらに清掃効果が高まります。

汚れや臭いが酷く、洗浄でも改善しない場合は思い切って新品の排水ホースに交換するのも有効です。 ホームセンターや通販で簡単に入手可能で、価格も1,000円前後とリーズナブルなものが多く揃っています。

排水管の奥まできれいにするためのクリーナー使用法

排水口やホースを清掃しても臭いが残る場合は、排水管の奥が原因であることも少なくありません。 この場合にはパイプクリーナーや排水管専用の薬剤を活用して、奥までしっかり洗浄することが大切です。

クリーナーを使う際は、必ず使用上の注意を守りましょう。 特に「塩素系漂白剤」と「お酢やクエン酸」は混ぜると有毒ガスが発生するため、同時使用は絶対に避けてください。 重曹とクエン酸を使う場合は、まず重曹を排水口にふりかけ、その後にクエン酸を投入し、ぬるま湯をゆっくり注いで自然発泡させるのが基本です。

パイプの奥まで汚れが届かない場合や、構造上の問題がある場合には、市販のクリーナーでは限界があります。 その場合は専門の水道業者による高圧洗浄を依頼すると、見違えるほど清潔な状態に戻すことが可能です。

洗濯機排水口の臭いを予防するための定期メンテナンス法

月1回の排水口・排水トラップ清掃を習慣化する

嫌な臭いを未然に防ぐためには、排水口や排水トラップの定期的な清掃が効果的です。 特に1ヶ月に1回の頻度でお手入れすることで、汚れやカビの蓄積を防ぎ、常に清潔な状態を保つことができます。

清掃の際には、重曹とクエン酸を使用した泡洗浄を基本に、パーツごとの分解洗浄も組み合わせるとより効果的です。 目皿やエルボ、トラップ部分の内部には、見た目以上に汚れが溜まりやすいため、歯ブラシなどでの細かい洗浄が重要です。

特に気温が上がる夏場や湿気の多い梅雨時期は雑菌の繁殖が活発になるため、月1回といわず、2〜3週間に1回のペースでの清掃が理想的です。

洗濯槽や糸くずフィルターの定期的な手入れ

排水口の臭い対策は、洗濯機本体の手入れと連動して考えるべきです。 なぜなら、洗濯槽のカビや洗剤カスが排水口まで流れてしまい、臭いの根源になることがあるからです。

パナソニックの公式ガイドでも推奨されているように、月に1回は洗濯槽クリーナーを使って槽洗浄を行いましょう。 また、洗濯するたびにドアパッキン周りや糸くずフィルターも確認し、ゴミや汚れがあれば拭き取りや水洗いをして清潔を保ちます。

これらの細かな手入れを習慣づけることで、洗濯中に発生する臭いのリスクを大きく減らすことが可能になります。 衣類にも臭いが移りにくくなり、洗濯の仕上がりにも好影響が出ます。

お風呂の残り湯は使わない方が無難

節水のためにお風呂の残り湯を洗濯に利用している家庭は多いですが、実はこれも臭いの原因になる可能性があります。 浴槽のお湯には皮脂や汗、アカなどの汚れが溶け込んでおり、それが洗濯機内部や排水口に汚れとして蓄積されやすいのです。

また、入浴剤を入れたお湯を使うと、成分がフィルターや排水管に付着し、菌の繁殖を促進させてしまう場合もあります。 これが蓄積されると、掃除してもなかなか臭いが取れなくなり、衛生面でも問題を引き起こします。

そのため、洗濯には水道水を使用するのが基本です。 どうしても残り湯を使う場合は、すすぎ工程だけは必ず水道水に切り替えるようにするなどの工夫が求められます。

臭いが取れない・原因不明なときの対処法と業者依頼のタイミング

セルフ掃除で改善しないときは「排水管の奥」が原因かも

排水口・ホース・洗濯槽をすべて掃除しても臭いが完全に取れない場合、排水管の奥深くに汚れが蓄積している可能性があります。 このようなケースでは、家庭用の洗剤や道具では対応しきれないことが多く、悪臭が長期間残る原因となります。

特に集合住宅では、階上からの排水の影響でトラップ内の封水が引き込まれてなくなることもあり、複数の要因が絡んでいるケースもあります。 また、排水設備の構造上の問題により、空気圧で臭いが逆流するパターンも報告されています。

こうした「原因がはっきりしない臭い」や「何をしても取れない臭い」が続く場合には、排水管自体の点検・洗浄を視野に入れましょう。 プロによる高圧洗浄なら、見えない部分の詰まりや汚れも一掃することが可能です。

排水トラップの設置・交換はプロに任せるのが安全

排水トラップが存在しない、あるいは破損している場合は、臭いがどうしても発生しやすくなります。 しかし、排水トラップの設置や交換は、素人が自力で行うには難易度が高く、水漏れや構造不良のリスクも伴います。

そのため、排水トラップが原因であると判断できた場合は、水道修理の専門業者に設置を依頼するのが賢明です。 特に通気管付きの排水トラップに交換することで、封水が引き込まれにくくなり、より確実に臭いを防止できます。

また、業者によっては、分解しやすく掃除がしやすい排水パーツへの交換提案もしてくれるため、将来的なメンテナンスの手間を軽減することにもつながります。

業者選びのポイントと相見積もりのすすめ

修理業者に依頼する際は、必ず「水道局指定業者」であることを確認しましょう。 これは市区町村の水道局から正式に認定された業者であり、法令に準拠した適切な工事やメンテナンスを行えることを意味します。

さらに、事前見積もりを無料で出してくれる業者を選び、複数社に相見積もりを依頼することが重要です。 価格だけでなく、対応の丁寧さ、説明の分かりやすさ、アフターサポートの有無などもチェックしましょう。

公式サイトで施工実績や口コミを確認し、信頼できる業者に依頼することで、余計なトラブルや追加料金を防ぐことができます。 自分で解決できない臭い問題は、プロの力を借りることが最も確実な解決策となります。

日常生活でできる「洗濯機の臭い対策」ちょっとした工夫とは

洗濯終了後はすぐにフタを開けて換気する

洗濯が終わったあと、洗濯槽のフタを閉めたままにしていませんか? これは雑菌の繁殖を促進し、臭いの原因になりやすい習慣です。 特にドラム式洗濯機は密閉性が高く、湿気がこもりやすいため、洗濯終了後はフタを開けて内部をしっかり換気しましょう。

槽内に残った水分が自然に乾燥することで、カビの発生や臭いの発生を抑える効果が期待できます。 また、ドアのゴムパッキン部分に溜まった水分やホコリも、乾いた布でさっと拭き取る習慣をつけておくと、カビの予防になります。

小さな工夫ですが、こうした日常的な換気と乾燥が、洗濯機全体の臭い防止に大きく貢献します。

洗剤・柔軟剤の使用量を見直すことも効果的

意外と見落とされがちなのが「洗剤や柔軟剤の使いすぎ」による臭いの発生です。 洗浄力を期待して多めに入れてしまうと、すすぎきれなかった洗剤や柔軟成分が洗濯槽や排水口に残留し、これが雑菌のエサとなって臭いを引き起こします。

洗濯機の容量や洗濯物の量に対して、適切な使用量を守ることが大切です。 また、柔軟剤を使わない洗濯方法や、無香料の洗剤を試してみるのもひとつの方法です。

すすぎ回数を増やす「注水すすぎ」モードを活用したり、月に1度は洗剤なしで高温のお湯洗いをすることで、蓄積した成分をリセットする効果もあります。

排水ホースの配置・形状を見直して流れをスムーズに

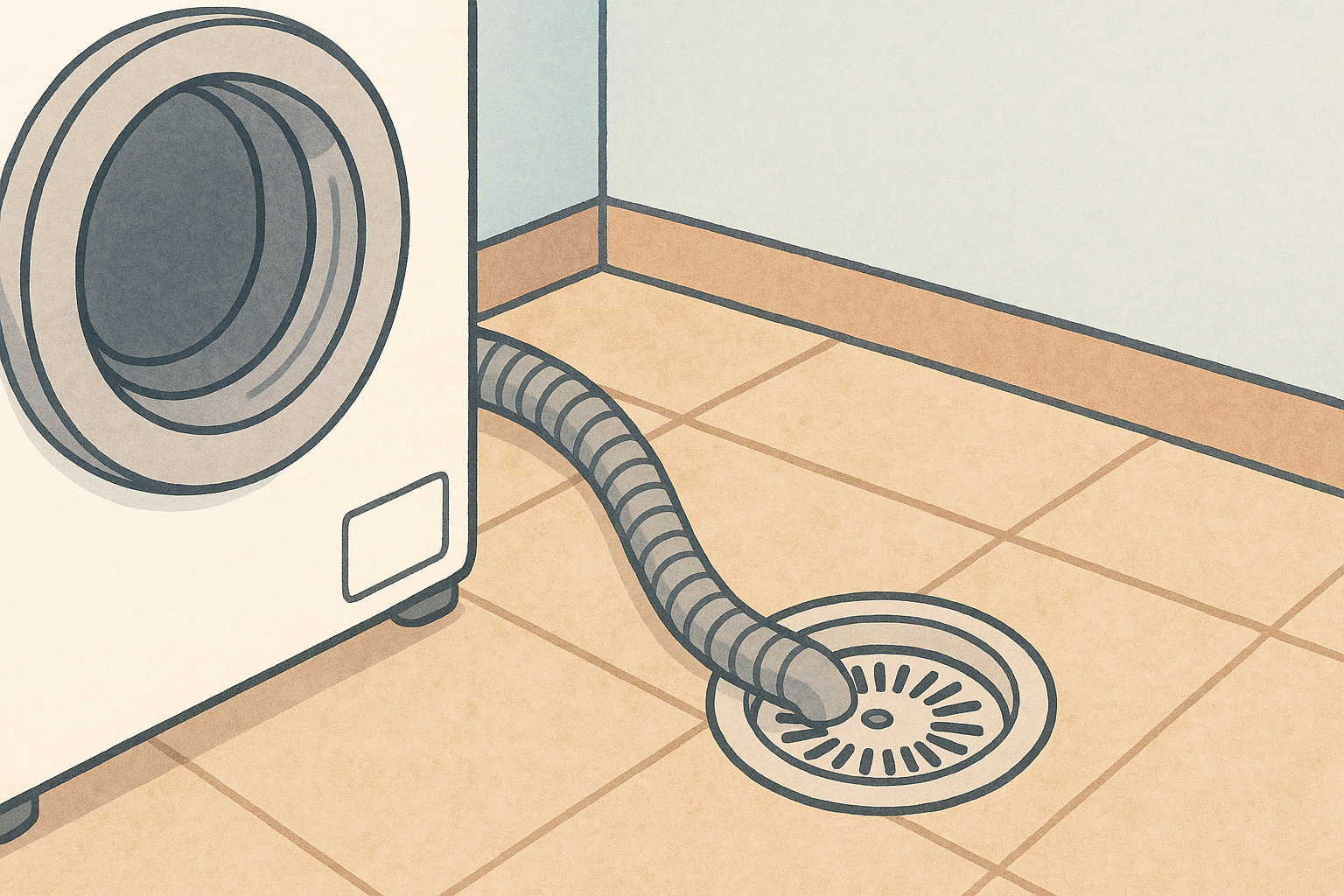

洗濯機から排水口へと続く排水ホースの「位置」や「形状」も、臭い対策において重要なポイントです。 ホースが長すぎたり、途中で折れ曲がっていると、水の流れが悪くなり、汚れや洗剤カスが溜まりやすくなります。

また、排水口にホースを直接差し込んでいる場合、臭いが逆流しやすくなるため、専用の排水エルボや接続パーツを使って、しっかりと接続することが推奨されます。

ホースが古くなって硬化している場合は、柔軟性のある新しいホースに交換することで、排水の流れがスムーズになり、汚れの滞留を防ぐことができます。 臭い対策は「見えない部分の見直し」から始めるのがポイントです。

まとめ:洗濯機の排水口の臭い対策は「原因の特定」と 「定期的な手入れ」が鍵

洗濯機の排水口から発生する不快な臭いは、多くの場合、封水切れや排水ホース・排水口の汚れが原因です。 まずは臭いの種類を見極め、「下水臭」なのか「雑菌臭」なのかを判断することが重要です。

そのうえで、排水トラップやホースの状態をチェックし、必要に応じて掃除や交換を行いましょう。 排水口の内部やトラップも定期的に分解清掃を行うことで、臭いの発生を効果的に防止できます。

さらに、洗濯槽や糸くずフィルターの定期メンテナンスも並行して行うことで、排水経路全体を清潔に保つことができます。 使用する洗剤の量や、洗濯終了後の換気、排水ホースの配置など、日常のちょっとした工夫も対策として非常に有効です。

それでも臭いが取れない場合や、構造的な問題が疑われる場合は、無理せず専門業者に相談しましょう。 水道局指定の信頼できる業者であれば、的確な点検と処置をしてくれます。

快適な洗濯環境を維持するために、今日からできる臭い対策をひとつずつ実践してみてください。 あなたの洗濯機まわりが、より清潔で心地よい空間になるはずです。