「うちの子、どうしてこんなに落ち着きがないの?」

小学5年生頃になると、そんな悩みを抱える保護者の方が増えてきます。急にソワソワし出したり、授業中に集中できなかったり、注意しても同じことを繰り返したり…。成長の中で誰にでも起こり得る変化とはいえ、毎日の関わりに悩みが尽きないのも現実です。

本記事では、小学5年生の子どもに見られる「落ち着きのなさ」の原因を発達の視点から解説しつつ、家庭や学校でできる具体的な対応策、さらには専門機関の活用法まで、わかりやすく丁寧に紹介します。

子どもとどう向き合えばいいのか、自信を持って接するヒントがきっと見つかるはずです。

小学5年生が落ち着かないのはなぜ?成長と心の変化を知ろう

発達段階で見られる「落ち着きのなさ」とは

小学5年生ごろになると、子どもの行動に「落ち着きがない」と感じることが増えてきます。急にじっとしていられなくなったり、授業中にぼんやりしたり、話しかけても聞いていないように見えることもあるかもしれません。でも、これは多くの子どもに見られる年齢特有の発達段階のひとつです。

この時期は、体も心も大きく成長していくタイミング。自分の気持ちをうまく言葉にできなかったり、周囲との関係に悩んだりすることが増えてきます。特に「じっと座る」「話を最後まで聞く」「我慢する」といった行動は、脳の成長と大きく関係しています。つまり、「落ち着きがない」と感じる行動も、実は脳の発達途中で見られる自然な姿ともいえるのです。

親や先生が「なんでこんなに落ち着かないの?」と困ることも多いですが、実は子ども自身も戸惑っていることが多いのがこの時期の特徴です。怒ったり叱ったりする前に、「今はそういう時期なんだ」と一歩引いて見守る姿勢が大切です。

10〜11歳の脳と心の発達について

10歳から11歳は、脳の「前頭前野(ぜんとうぜんや)」という部分が発達し始める時期です。この前頭前野は、感情をコントロールしたり、物事を順序立てて考えたり、自分を客観的に見たりする力に関係しています。でも、まだ完全には働かず、感情がすぐに表に出てしまったり、集中力が長く続かなかったりします。

たとえば、「今は宿題をやる時間」とわかっていても、気になることが目に入るとすぐに注意がそれてしまう…というようなことがよく起こります。また、ちょっとしたことにイライラしたり、友だちとの関係に敏感になったりもします。これは脳が「思春期モード」に入りかけているサインでもあります。

つまり、落ち着きがないのは「わざと」ではなく、脳が一生懸命成長している証拠です。大人から見ると「なんでできないの?」と思ってしまう行動も、子どもにとってはまだ難しいことなのです。成長の段階を理解することで、接し方も変わってきます。

思春期の入口?心が揺れ動く時期

小学5年生はちょうど思春期の入り口。体が少しずつ大人っぽくなり始めると同時に、心も大きく揺れ動くようになります。たとえば、「自分って何だろう?」「どうして怒られるんだろう?」「友だちはどう思ってるのかな?」といった、自分や周りへの関心が強くなってくるのです。

この時期の子どもは、まだうまく感情を言葉にできなかったり、気持ちを整理するのが苦手だったりします。そのため、モヤモヤした気持ちが「落ち着きのなさ」として行動に出やすいのです。たとえば、教室でソワソワしたり、急に口数が多くなったり、逆に無口になったりと、様子が不安定になることがあります。

こうした変化は、成長にとってとても大切な過程。親も先生も、「うちの子、ちょっと変わってきたな」と感じたら、そっと見守りながら、安心できる環境を整えることが大切です。

「落ち着きがない」は性格じゃない

「うちの子って性格的に落ち着きがないんです」と悩む方もいますが、実は性格の問題ではありません。多くのケースでは、成長過程やそのときの環境、心理的な状態が大きく関わっています。

特に学校生活や家庭の中で何かストレスを感じていたり、疲れがたまっていたりすると、子どもはうまく気持ちを処理できず、行動に表れてしまいます。それが「落ち着きがない」と見えるだけで、本来の性格とは関係ないことが多いのです。

大人が「この子はこういう性格だから」と決めつけてしまうと、子ども自身も「どうせ自分はダメなんだ」と思い込んでしまう危険があります。そうならないためにも、「今はそういう時期なんだよ」「一緒に考えようね」といった、受け止める言葉を大切にしましょう。

ADHDなど発達特性の可能性も視野に

中には、「落ち着きがない」が日常生活に強く影響しているケースもあります。たとえば、授業中に何度も立ち歩いたり、人の話を聞いていなかったり、順番を待つのが極端に苦手だったりする場合は、**発達特性(発達障害)**の可能性も考えられます。

特にADHD(注意欠如・多動症)は、小学生に多く見られる発達特性のひとつです。「集中が続かない」「じっとしていられない」「思いついたことをすぐに行動にうつす」などの特徴があります。本人も困っていることが多く、周囲の理解や支援がとても大切になります。

気になる場合は、学校の先生やスクールカウンセラー、市区町村の相談窓口などに相談してみることをおすすめします。早めに対応することで、子どもも周りも安心して過ごせるようになります。

家庭でできる!落ち着かない子への対応方法

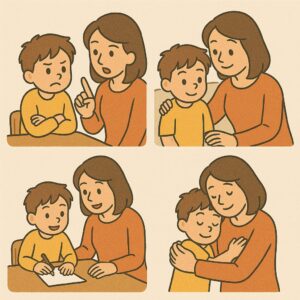

イライラをぶつけずに共感する言葉がけ

子どもが落ち着きがなく、言うことを聞かなかったり、何度も同じことを繰り返したりすると、ついイライラして怒ってしまうことがありますよね。でも、怒っても状況はあまり良くならず、子どもも大人もストレスがたまってしまうだけです。

そんなときに効果的なのが、「共感する言葉がけ」です。たとえば、「また片づけないの!」ではなく、「遊ぶの楽しくて時間忘れちゃったんだね」「今、集中するの難しいのかな?」といったように、子どもの気持ちに寄り添った言葉をかけてみましょう。

共感の言葉をかけることで、子どもは「わかってもらえた」と安心し、次の行動に移りやすくなります。また、感情が落ち着くと、言葉も行動も落ち着いてくる傾向があります。子どもが何を感じているか、どんな背景があるかを想像しながら、まずは受け止める姿勢を大切にしましょう。

毎日の生活習慣を整える工夫

生活習慣の乱れは、子どもの落ち着きにも大きな影響を与えます。特に睡眠不足や食事の偏り、運動不足などが続くと、集中力が低下し、イライラや不安感が強くなることがあります。まずは、毎日の生活リズムを見直すことから始めましょう。

たとえば、就寝時間と起床時間を毎日同じくらいにすること。寝る前はスマホやゲームを控えて、リラックスできる時間を過ごすようにするのもおすすめです。また、朝ごはんをしっかり食べることで、脳が元気に動きやすくなります。

加えて、日中にしっかり体を動かすことも大切です。遊びやスポーツなど、子どもが楽しみながら動ける時間を意識的に作ると、夜もぐっすり眠れるようになります。生活の土台を整えることで、自然と心も安定しやすくなります。

スマホ・ゲームとの付き合い方

今の子どもたちは、小学生でもスマホやゲームに触れる機会が多くなっています。もちろん、完全にやめさせるのは現実的ではありませんが、時間や内容をコントロールする工夫が必要です。

長時間のゲームや動画視聴は、脳を過剰に刺激し、注意力や感情のコントロールに影響を与えることがあります。また、「やめなさい」と言われることでイライラし、さらに落ち着かなくなることも。そこでおすすめなのが、事前にルールを一緒に決めることです。

たとえば、「ゲームは1日30分まで」「夜8時以降は使わない」など、子どもと一緒に話し合ってルールを決めると、納得しやすくなります。また、使いすぎたときには怒るのではなく、「今日はちょっと長かったね。どうしてそうなったのかな?」と振り返る時間を作るのも効果的です。

家庭でできる簡単マインドフルネス

落ち着きを育てる方法として注目されているのが、「マインドフルネス」です。これは、今この瞬間に意識を向けて心を落ち着けるトレーニングで、大人だけでなく子どもにも効果があります。家庭でも簡単に取り入れることができます。

たとえば、「深呼吸」や「5秒間静かに目を閉じる」だけでも、気持ちを落ち着けることができます。また、「今、自分の体はどんな感じ?」「今、どんな音が聞こえる?」といった問いかけをしながら、自分の感覚に集中する時間を作ってみるのもよいでしょう。

親子で一緒にやることで、親も気持ちが落ち着き、家庭の雰囲気が穏やかになります。毎日1〜2分でも続けることで、子ども自身がイライラしたときに自分で落ち着く方法を少しずつ身につけられるようになります。

「できた」を積み重ねる仕掛け作り

子どもが自分に自信を持てるようになると、落ち着きのなさも自然と改善していくことがあります。そこで大切なのが、「できた!」「やれた!」という小さな成功体験を積み重ねることです。

たとえば、宿題を最後までやりきった、朝自分で起きられた、片づけを自分からやった…そんな小さな「できた」を親がしっかり認めてあげることが大切です。「ちゃんとできたね!」「前より早く終わったね!」という言葉が、子どもにとって大きな励みになります。

また、目に見える形で記録する「できたシール表」や「目標カレンダー」などを使うと、達成感がより実感できます。子どもが「やってよかった!」と思えるような仕掛けを作ることで、自信が育ち、落ち着いた行動につながっていきます。

学校で落ち着かない子に先生ができる対応法

注意よりもまず観察と理解を

教室で落ち着かない子どもを見たとき、つい「静かにしなさい」「ちゃんと座って!」と注意してしまいがちです。しかし、まず大切なのは子どもを観察して、なぜその行動をしているのかを理解することです。

たとえば、授業中に立ち歩いてしまう子がいたとしても、それが「ただのいたずら」なのか、「集中できなくて動いてしまう」のか、「気になることがあってソワソワしている」のかによって、対応はまったく違ってきます。落ち着かない行動には、子どもなりの理由があることが多いのです。

観察することで、子どもの苦手な場面やストレスの原因が見えてきます。「どんなときにソワソワするのか」「誰と一緒にいると落ち着くのか」などを記録していくと、その子に合った関わり方が見つかるヒントになります。

「指導」ではなく「支援」に切り替える

「落ち着きがない=悪いこと」と考えると、先生はどうしても「指導」しようとします。しかし、大切なのは「どうすればその子が安心して過ごせるか」を考える支援の視点に切り替えることです。

支援とは、その子がもっている力を引き出す手助けです。たとえば、集中できるように机の配置を変えたり、話を聞きやすくするために視覚的な資料を用意したり、わかりやすい声かけを心がけたりといった、小さな工夫がたくさんあります。

また、「あなたならできるよ」と信じて声をかけ続けることで、子どもは「先生は味方だ」と感じ、安心感を持つことができます。落ち着きのない行動をなくすことが目的ではなく、子どもが安心して学び、過ごせる環境を作ることが目標です。

教室環境の工夫で集中力アップ

教室の環境も、子どもの落ち着きに大きく影響します。たとえば、掲示物が多すぎたり、騒音が気になったりすると、集中力が途切れやすくなります。そうした子には、できるだけシンプルで落ち着いた空間を作ってあげるとよいでしょう。

また、座席の位置も重要です。前の方や壁際に座らせることで、視界に入る刺激が少なくなり、集中しやすくなります。イヤーマフやパーテーションを使って、自分の空間を確保する工夫も効果的です。

さらに、視覚的なスケジュール表や、手順を絵で示したプリントなどを使うことで、「次に何をするのか」が分かりやすくなり、見通しが持てるようになります。これにより、不安感が減って落ち着いて行動しやすくなります。

授業中の小さな成功体験の積み上げ

落ち着きのない子どもほど、「できた!」という成功体験が少なく、自信をなくしていることがあります。そこで、先生が意識的に成功体験を作ってあげることがとても大切です。

たとえば、「今日、10分間しっかり聞けたね」「プリントを自分で最後までやれたね」といった、小さなことでも積極的に褒めてあげましょう。周りの子と比べず、その子自身の成長に注目するのがポイントです。

また、課題の難易度を調整する、発表の機会を増やす、グループ活動で役割を持たせるなど、その子が輝ける場面を作ることも大切です。成功体験を通して「やればできる」という気持ちが育てば、自信が行動を変えていくきっかけになります。

学校と家庭の連携が大切な理由

落ち着きのない子どもへの対応は、学校だけでなく家庭との連携がとても重要です。学校での様子と家庭での様子を共有し、どんな支援が有効だったか、どんなときに落ち着きがなくなるのかを話し合うことで、より効果的な対応が可能になります。

家庭ではうまくできていることが、学校では難しいこともあります。その逆もしかりです。お互いの情報を持ち寄ることで、「こういう言い方が落ち着きやすい」「こうすると気が散りにくい」といった具体的な対応策が見えてきます。

連絡帳だけでなく、電話や面談の機会を活用して、こまめにコミュニケーションを取ることが大切です。「先生と一緒に見守っていく」という安心感は、子どもにとっても大きな支えになります。

専門機関や支援の利用について知っておこう

市区町村の子育て相談窓口を活用

子どもが落ち着かずに困っているとき、「うちの子だけがおかしいのでは…?」と不安になる保護者の方も多いでしょう。そんなときは、まずお住まいの市区町村の子育て相談窓口に相談してみることをおすすめします。

自治体によって名称は異なりますが、「子ども家庭支援センター」や「こども相談室」などがあり、専門の相談員が対応してくれます。家庭での様子、学校での困りごと、子どもの行動についてなど、幅広く相談できますし、必要であれば他の支援機関の紹介もしてもらえます。

このような窓口は無料で利用できることがほとんどで、匿名でも相談可能な場合があります。「まだ支援が必要かはわからないけど、ちょっと聞いてみたい」という段階でも、気軽に話せる環境が整っています。ひとりで抱え込まず、専門家の意見を聞くことから一歩を踏み出しましょう。

スクールカウンセラーとの関わり方

多くの小学校には、週に数回スクールカウンセラーが配置されています。子どもの心の問題や学校での困りごとについて、心理的な専門知識を持ったカウンセラーが相談に乗ってくれる存在です。

スクールカウンセラーには、保護者から直接相談することも可能です。たとえば「家ではこんな様子なんですが、学校ではどうでしょうか?」「この子の気持ちがわからなくて困っています」といった相談もOKです。また、子ども自身が相談したい場合には、本人がカウンセラーと話せるよう学校にお願いすることもできます。

スクールカウンセラーは、「すぐに解決する」よりも、「一緒に考える」「支える」という立場で関わってくれます。学校の先生とはまた違った視点で子どもを見てくれるため、新しい気づきを得られることも多いです。

発達検査や心理検査はどんなときに受ける?

子どもの行動や気になる特徴が日常生活に大きな影響を与えている場合、発達検査や心理検査を受けることをすすめられることがあります。これは、子どもの特性や得意・不得意を客観的に把握するためのものです。

検査は、病院の小児科や児童精神科、発達支援センターなどで受けられます。検査内容には、知能検査(WISCなど)、行動観察、面談などが含まれ、専門家がその子に合った方法で実施します。

検査を受けることで、「この子にはこういう特徴がある」「こんな支援が向いている」ということがわかるため、学校でも家庭でもより適切な対応がとれるようになります。また、親も「性格のせいではなかった」と安心できる材料になることもあります。

「検査=障害の診断」ではなく、子どもを知るための手段として前向きに考えてみましょう。

特別支援学級や通級指導教室とは?

子どもによっては、通常の学級よりも特別支援学級や通級指導教室が合っている場合もあります。これらは、子どもの特性に合わせて学びやすい環境を提供する制度です。

特別支援学級は、少人数で個別の支援を受けながら学べる学級で、同じ学校の中に設置されています。一方、通級指導教室は、通常の学級に在籍しながら、週に数回だけ専門の教室に通ってサポートを受ける仕組みです。

どちらも、「できないから行く」のではなく、「より安心して自分らしく学ぶための選択肢」です。子どもによっては、「通級に行くようになってから落ち着いた」「先生と1対1で話す時間ができて安心した」と感じるケースも多くあります。

こうした制度は、親の希望と学校側の話し合いで決まることがほとんどです。不安がある場合は、まず学校の先生やスクールカウンセラーに相談してみましょう。

親が孤立しないための支援団体とつながろう

子どもが落ち着かないことで悩む親は、誰にも相談できずに孤立してしまうことがあります。でも、実は同じ悩みを抱える保護者はたくさんいます。そんなときは、支援団体や親の会につながることをおすすめします。

発達支援や子育て支援を行っているNPOや、自治体主催のサポートグループ、SNS上のコミュニティなど、今ではさまざまな場所でつながりを持つことができます。「同じ悩みを共有できる人がいる」ことは、大きな安心感につながります。

また、支援団体では、子どもへの対応のヒントや支援制度の情報を教えてくれることもあります。ひとりで抱え込まず、「頼れる場所がある」ということを知るだけでも心が軽くなるものです。

落ち着かない子とどう向き合う?親として大切なこと

「うちの子だけじゃない」と知ること

子どもが落ち着きがなく、周りと違うように感じると、「なんでうちの子だけ…?」と不安になることもあります。でも実際には、同じような悩みを抱えている家庭はたくさんあります。**「うちの子だけじゃない」**と知るだけで、心が少し軽くなることもあるはずです。

子どもたちはそれぞれ違う個性や発達のペースを持っています。ある子は早く落ち着くかもしれませんし、ある子は時間がかかるかもしれません。でも、それが悪いわけではありません。特に小学校高学年になると、子どもによって精神的な成長にばらつきが出やすい時期なので、「比べないこと」が大切です。

SNSや他の家庭の様子と比べてしまうこともあるかもしれませんが、子育ては見えない部分が多くあります。大切なのは、目の前のわが子をそのまま受け止めることです。

比べず、長い目で見る子育ての姿勢

「他の子はちゃんとできているのに」「弟のほうがしっかりしている」といった比較は、子どもの自己肯定感を下げてしまう原因になります。どんな子にも得意・不得意があり、発達のスピードも異なります。だからこそ、他人と比べるのではなく、過去のわが子と比べて成長を見守ることが大切です。

たとえば、昨日よりも少し長く座っていられた、前よりも落ち着いて話を聞けた…そんな小さな変化に気づけるのが、親ならではの役割です。そうした変化を積み重ねていくことで、子どもは少しずつ成長していきます。

子育てはマラソンのようなもの。すぐに結果が出なくても、ゆっくり、確実に進んでいることを信じてあげることが、子どもにとって最大の安心になります。

叱る前にできることを見つけよう

子どもが落ち着かず、つい叱ってしまうことは誰にでもあります。でも、叱る前に「何か他の方法はなかったかな?」と考えてみることが大切です。

たとえば、「どうしてできないの!」と怒る代わりに、「どうしたらやりやすくなるかな?」と一緒に考えてみる。「早くして!」と急かすよりも、「あと5分で出発だよ」と見通しを伝えてみる。叱る前に環境や伝え方を工夫するだけで、子どもの行動は変わることがあります。

また、感情的に叱ったあとは、親も「やってしまった…」と自己嫌悪に陥ることが多いものです。だからこそ、叱る以外の選択肢を持っておくことが、親にとっても心の余裕になります。「叱らない=甘やかす」ではなく、子どもの気持ちに寄り添いながら、建設的な関わりを持つことを意識していきましょう。

子どもの「好き」「得意」を応援する

落ち着かない子どもは、学校生活で注意されたり、うまくいかない経験が多くなりがちです。そんなときに大切なのが、「この子にはこれがある!」という好きなことや得意なことを見つけて伸ばしてあげることです。

たとえば、絵を描くのが好き、本を読むのが得意、人と話すのがうまい…など、どんなことでもかまいません。子どもが夢中になれること、楽しいと感じられることは、自己肯定感を高め、他の困りごとにも前向きに向き合う力になります。

「落ち着かない」という見え方の奥には、子どものエネルギーがあふれているとも言えます。そのエネルギーを「問題」ではなく「可能性」として捉えることで、親の関わり方も自然と前向きになります。

親も自分を責めすぎないで

最後に一番大切なこと。それは、親自身が自分を責めすぎないことです。子どものことで悩んでいると、「私の育て方が悪かったのかな」「もっとちゃんとしなきゃ」と思いがちです。でも、子育てに「正解」はありません。

どんなに丁寧に育てても、子どもにはそれぞれの課題がありますし、成長の過程でいろんな壁にぶつかります。むしろ、子どもの困りごとに正面から向き合っていること自体が、立派な親の姿です。

疲れたときは、休んでもいいんです。誰かに相談してもいいんです。自分を大切にすることが、子どもを大切にすることにもつながります。「がんばりすぎない子育て」を意識しながら、ゆっくり、じっくり向き合っていきましょう。

まとめ 落ち着かない小学5年生への対応は 「理解」と「寄り添い」から

小学5年生という時期は、心と体の大きな成長の途中であり、落ち着きがない行動が見られるのも自然なことです。ですが、その行動に戸惑い、悩む大人が多いのもまた事実です。今回の記事では、そんな「落ち着きのなさ」について、発達の視点・家庭での接し方・学校での対応・専門機関の活用・そして親の気持ちの持ち方まで、総合的に解説してきました。

子どもが困った行動を見せたとき、それは「わざと」ではなく、成長の過程や助けを必要としているサインかもしれません。まずは観察し、理解し、必要であれば周囲の力を借りていくこと。叱るよりも、受け入れて、少しずつ成長を支えていく視点が大切です。

何よりも大切なのは、「一人じゃない」と知ることです。同じ悩みを持つ保護者はたくさんいますし、支援してくれる人や機関も存在します。子どもの未来を信じて、親も無理せず、自分自身を大切にしながら歩んでいきましょう。