自転車に乗ろうとしたら、タイヤがぺしゃんこ。

最近空気を入れたばかりなのに、どうしてまた抜けているのか…。

そんな経験、ありませんか?

実は、タイヤの空気が抜ける原因はパンクだけではありません。目に見えない不具合や、

部品の劣化、空気圧管理のミスなど、意外な理由が潜んでいることもあるのです。

この記事では「パンクじゃないのに空気が抜ける」という現象について、具体的な原因と対策をわかりやすく解説していきます。初心者でも理解しやすく、すぐに実践できる内容を盛り込みました。

これを読めば、自転車の空気抜けに悩まされる日々から卒業できるかもしれません。

バルブまわりの不具合が原因の場合

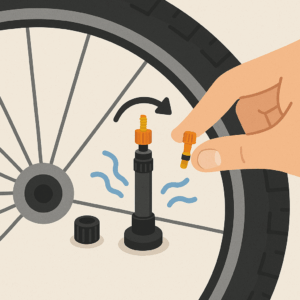

バルブの緩みや締め不足による空気漏れ

自転車のタイヤから空気が抜ける原因のひとつに、バルブの締め不足があります。バルブは空気を出し入れする重要なパーツで、緩んでいるとそこからじわじわと空気が漏れます。

特に仏式バルブや英式バルブでは、キャップを開け閉めしたり、空気入れを接続した際に締め付けが甘くなることがあります。見た目では問題がなくても、わずかな隙間から漏れるため気づきにくいのが厄介です。

このような場合は、まずバルブコアがしっかりと締められているかを確認しましょう。専用の工具(バルブコアツール)やラジオペンチを使って、優しくしっかりと締め直すことで、漏れが止まるケースも多いです。

ゴムパッキン(虫ゴム)の劣化と交換方法

特にシティサイクルで採用されている英式バルブでは、虫ゴムと呼ばれる細いゴム部品が内部に使われています。これは空気の逆流を防ぐ弁の役割を担っているため、劣化すると空気がスムーズに漏れ出してしまいます。

虫ゴムは熱や湿気、経年によってボロボロになりやすく、1年程度での交換が推奨されています。交換作業自体は簡単で、バルブのナットを緩め、古い虫ゴムを抜いて新しいものに差し替えるだけです。

虫ゴムの交換を怠ると、空気を入れても数時間後には抜けている…という現象が頻発します。100円ショップやホームセンターなどで手軽に手に入るため、定期的な点検と交換が重要です。

バルブの根本の損傷・スローパンクの見逃し

バルブの根本は、タイヤチューブとバルブが接続されている最も重要な箇所のひとつです。ここにわずかな亀裂や傷が入っていると、非常にゆっくりと空気が漏れていく「スローパンク」となります。

見た目には問題がないようでも、内部で損傷しているケースは少なくありません。確認するには、チューブを取り出し、水を張った容器にバルブ部分を浸して、気泡が出てこないかチェックする方法が有効です。

もしこの部分に問題がある場合、修理パッチでは対応しきれないことが多く、

チューブそのものを交換するのが最も確実な対処法となります。

自然な空気漏れとその防止策

チューブの素材による空気漏れの差

自転車のタイヤに使われているチューブは、素材によって空気の保持力が大きく異なります。一般的なゴムチューブは、目に見えないほど微細な穴が無数に開いており、そこから少しずつ空気が抜けていくのです。

特にラテックス製のチューブは軽量で柔軟性に優れている反面、空気の透過性が高く、数日で1〜3気圧程度も抜けることがあります。逆にブチルゴム製のチューブは密閉性が高く、空気漏れは比較的ゆるやかです。

使用しているチューブの種類を把握し、それに応じた空気圧の管理が求められます。毎日乗る人はもちろん、週に数回しか乗らない人も、チューブの性質に応じて空気をこまめに補充する習慣が重要です。

外的要因による空気圧の変化

気温や湿度などの環境要因も、空気の抜け方に影響を与えます。たとえば夏場の暑い時期は、チューブ内の空気が膨張しやすくなり、バルブからの圧力漏れが発生しやすくなります。

一方、冬場は空気が収縮するため、タイヤの空気圧が自然に下がり、走行時に「空気が抜けた」と感じることも少なくありません。このような季節変動に対応するには、季節ごとに空気圧を調整する意識が必要です。

特に日中と朝晩の寒暖差が大きい時期は、タイヤの圧が急激に変化しやすくなるため、

空気圧のチェック頻度を増やすことが理想的です。

適切な空気圧管理の重要性

チューブや環境に関係なく、空気圧の管理は自転車の性能維持において不可欠です。空気が足りない状態で走行すると、走行抵抗が増し、疲労がたまりやすくなったり、タイヤの摩耗が早まったりします。

また、空気圧が低いとリム打ちパンクのリスクも上がります。これは段差などでチューブがリムに挟まり、潰されることで発生するパンクの一種で、未然に防ぐには適正空気圧の維持が何より大切です。

空気圧ゲージ付きの空気入れを使用し、毎週あるいは月に1回は空気圧を確認する習慣をつけましょう。特にスポーツタイプの自転車では、指定された空気圧の範囲を守ることで安全性と快適性を両立できます。

スローパンクの特徴と見極め方

スローパンクとは何か?通常のパンクとの違い

スローパンクとは、タイヤやチューブにごく小さな穴や亀裂ができている状態で、急激ではなく徐々に空気が抜けていく現象を指します。見た目ではほとんど分からず、空気を入れた直後は問題なく乗れてしまうため、気付きにくいのが特徴です。

これに対して通常のパンクは、空気が一気に抜けてしまうため走行不能になることが多く、すぐに異常に気付けます。スローパンクは、毎日少しずつ空気が減るため、空気を入れる頻度が不自然に増えたと感じたら疑うべき症状です。

気付かずに放置していると、最終的には完全なパンクに発展する恐れもあるため、

早期発見と対処が重要になります。

スローパンクを見つけるためのセルフチェック方法

スローパンクは肉眼では見えにくいため、以下の手順で確認するのが効果的です。まずタイヤに空気をしっかりと入れ、外したチューブを洗面器やバケツなどに張った水の中に沈めます。

ゆっくりと全体を回しながら、気泡が出てくる場所がないか注意深く観察します。穴が極めて小さい場合、数秒では気泡が出てこないこともあるため、10秒〜20秒ずつじっくりとチェックするのがコツです。

もしそれでも発見できない場合は、より細かい気泡を見逃さないようにライトを使って

水面を照らしながら作業するなど、工夫を凝らすと見つけやすくなります。

スローパンクが発生した場合の対処法

スローパンクが見つかった場合、小さな穴であれば市販のパンク修理キットで対応可能です。穴の位置を特定したら水分を拭き取り、サンドペーパーで軽く表面を荒らし、パッチを密着させます。

ただし、穴の場所がバルブの近くや溝に近い部分の場合、パッチがうまく貼りつかないことがあります。このようなケースや、複数の小さな穴が開いている場合は、チューブそのものを交換する方が確実で安全です。

なお、修理後も頻繁に空気が抜けるようであれば、見落としがあるかチューブ自体の寿命が近づいている可能性があるため、思い切って新品に交換するのが長期的に見てコストパフォーマンスが高くなります。

空気入れの使い方と見直しポイント

正しい空気入れの接続方法

空気入れを使用する際、バルブとの接続が不十分だと、うまく空気が入らないだけでなく、逆に空気を漏らしてしまうことがあります。特に英式バルブでは、空気入れの口金の奥までしっかり差し込み、レバーを確実に固定する必要があります。

仏式バルブでは、先端のネジを緩めてから空気を入れる準備を整え、入れ終わったら必ずネジを締め直すことを忘れないようにしましょう。米式バルブは車のタイヤと同じ構造のため、比較的扱いやすいですが、それでも角度がズレると接続が甘くなり空気漏れの原因になります。

空気を入れる際には、接続部から「シュー」という音がしないかを確認しながら作業し、音がしている場合は一度外して差し直すことがポイントです。

空気圧ゲージ付きポンプの活用

感覚だけで空気を入れていると、適正な空気圧に達していない場合があります。指でタイヤを押して確かめる方法も一つですが、より正確に空気圧を管理するためには、空気圧ゲージ付きのポンプを使うのが効果的です。

シティサイクルであれば300kPa(3.0kgf/cm²)前後、ロードバイクなら6〜8barが一般的な目安です。空気圧を超えすぎても、乗り心地が悪くなったりバーストのリスクが高まったりするため、適切な数値を守ることが安全運転にもつながります。

空気圧ゲージ付きポンプはホームセンターやサイクルショップで手頃に購入できるため、

まだ持っていない方は導入を検討してみてください。

空気の入れすぎ・入れ不足による弊害

空気を入れすぎるとタイヤが異常に硬くなり、段差の衝撃を吸収できずにリムやチューブにダメージを与えてしまいます。特に夏場など気温が高い日には、膨張して想定以上の空気圧になることもあるため注意が必要です。

反対に、空気が不足したまま走ると、地面との接地面積が増えて摩耗が激しくなり、走行抵抗が高まってペダルが重くなったり、パンクしやすくなったりします。また、タイヤが潰れ気味になることで、ハンドリングも不安定になります。

最適な空気圧はタイヤの側面に記載されていることが多いので、空気を入れる際は一度確認して、自転車の種類や用途に合った空気圧で調整するようにしましょう。

チューブ・タイヤの劣化による空気抜け対策

タイヤやチューブの寿命と交換目安

自転車のタイヤやチューブは消耗品であり、使用頻度や保管環境によって劣化が進みます。とくにチューブはゴム製であるため、年月とともに弾力性が失われ、微細なひび割れや硬化が進行します。

一般的に、毎日通勤や通学で使用する場合、チューブの寿命は約1〜2年が目安とされています。週末のみの使用であっても、3年を超えると内部劣化が進み、空気漏れの原因になるケースが増えてきます。

タイヤ本体については、摩耗によってトレッド面が薄くなったり、サイド部分がひび割れてきたら交換時期です。目安としては、3000〜5000km走行したらチェックするのが望ましいでしょう。

リムテープやリムバンドの見落としがちな劣化

チューブが直接触れるホイール内部には、「リムテープ」または「リムバンド」と呼ばれる保護部材が装着されています。これは、ホイールのスポーク穴によるチューブへのダメージを防ぐために重要な役割を担っています。

このリムテープが劣化したりズレたりすると、チューブに擦れが生じて小さな穴が空き、空気漏れの原因となります。とくにタイヤ交換時やパンク修理時にチェックを怠ると、再度スローパンクを引き起こす恐れがあります。

リムテープも消耗品ですので、ひび割れやずれ、破れが確認できたら早めに交換することが望ましいです。1000円前後で購入でき、交換作業もそれほど難しくありません。

劣化を防ぐ保管方法と日常のケア

チューブやタイヤの劣化を最小限に抑えるためには、日常の保管環境にも気を配る必要があります。直射日光の当たる屋外や、雨ざらしの場所で保管していると、紫外線や湿気によってゴムの劣化が急速に進行します。

可能であれば、屋根付きの駐輪場や室内に保管するのが理想です。また、長期間使用しない場合でも、1か月に1度はタイヤの空気を確認し、必要に応じて補充することでチューブへの負荷を軽減できます。

さらに、定期的にタイヤ表面を確認し、異物が刺さっていないか、ゴムの状態がひび割れていないかなどを点検することで、劣化による空気漏れを未然に防ぐことができます。

まとめ:空気が抜ける原因を正しく理解し、安心の自転車ライフを

「パンクしていないのに自転車の空気が抜ける」という現象には、実に多くの原因が存在します。バルブの緩みや虫ゴムの劣化、チューブ素材の特性、スローパンク、空気の入れ方、さらにはタイヤやリムテープの摩耗に至るまで、見落としがちな要素がたくさんあります。

まずは原因をひとつひとつ丁寧に確認し、セルフチェックできる部分は自身で対処してみましょう。それでも改善しない場合は、専門店での点検・修理を依頼することが、最も確実で安心です。

また、空気圧の定期管理やパーツの適切な交換、保管環境の見直しといった日常のメンテナンスこそが、快適で安全なサイクルライフを長く続けるための鍵となります。

今回の記事を参考に、あなたの自転車が「気づいたら空気が抜けている」状態から解放され、より快適に、そして安心して乗り続けられるようになることを願っています。

もし自分での対処が難しいと感じたら、遠慮せず自転車ショップでプロに相談してみましょう。知識を深めて、トラブル知らずのスマートな自転車生活を送りましょう。