雨の日や冬場の部屋干しで大活躍の衣類乾燥除湿機。

でも最近、ふとカーテンを見ると「なんだか跡がついてる…?」そんな経験ありませんか?実は除湿機の風や熱がカーテンに与える影響は想像以上に大きく、放っておくとシワや変色、最悪の場合はカビの原因になることも。

本記事では、カーテンに跡がつく原因とその対処法、さらに跡を防ぐための正しい除湿機の使い方を、誰でも実践できる方法で徹底解説します。大切なカーテンを守りつつ、快適な部屋干しを叶えたい方は必見です!

衣類乾燥除湿機がカーテンに与える影響とは?

除湿機の風がカーテンに当たり続けるとどうなる?

除湿機を使って部屋干しをするとき、多くの方が「風が直接洗濯物に当たるように」と考えて設置しますよね。しかしこのとき、除湿機の吹き出し口がカーテンに近すぎると、風がずっと同じ部分に当たり続けてしまい、カーテンに跡がつく原因になります。

特に高温風を使うタイプや「衣類乾燥モード」で長時間稼働させると、風と熱が集中し、カーテンの繊維が変形したり、テカリが発生したりすることがあります。

このような風による影響は、見た目の美しさだけでなく、カーテンの寿命にも関わります。一度熱で繊維が傷むと、元には戻らないこともあるので注意が必要です。しかも目立つ位置に跡がついてしまうと、部屋の印象まで悪くなってしまいます。

また、除湿機の風が湿気を含んだままカーテンに流れ込むと、湿度の偏りが起きて、その部分だけ乾ききらずにシミのような跡になることもあります。特に梅雨や冬場などの結露が起きやすい時期は、このような状況になりやすいです。

したがって、除湿機を使う際には「風の向き」と「風のあたる対象」をしっかり意識することが大切です。カーテンは意外とデリケートな素材なので、何気なく使っていてもトラブルにつながることがあるのです。

熱や湿気が原因で跡がつくメカニズム

カーテンに跡がつく大きな原因のひとつが、「熱」と「湿気」のコンビネーションです。衣類乾燥除湿機は、部屋干しの効率を上げるために温風や除湿風を使って空気を循環させます。

このとき、風の出口がカーテンのすぐ近くにあると、熱が一点に集中してしまい、カーテンの素材が部分的に劣化することがあります。

特にポリエステル素材のカーテンは、熱に弱く、熱風が長時間当たることで繊維が溶けたようなテカリや、シワのような跡がついてしまうことがあります。一度このようなダメージが起きると、通常の洗濯では元に戻らないため、非常に厄介です。

また、湿気の多い状態で風が当たり続けると、蒸気がカーテンに染み込み、乾ききる前に温度差でムラになり、それが「跡」として見える場合もあります。特に柄が入ったカーテンや色の濃いカーテンは、跡が目立ちやすいため注意が必要です。

除湿機の中には、ヒーター機能が搭載されているタイプもあります。ヒーター機能がONになっていると、吹き出し口付近の温度が非常に高くなり、すぐそばにある布製品へのダメージリスクが高まります。安全のためにも、使用前には風の向きや距離をしっかり調整することが大切です。

素材別で見る「跡がつきやすい」カーテンとは?

カーテンの素材によって、除湿機の影響を受けやすいかどうかが大きく変わります。ここでは、主なカーテン素材とその特徴を簡単に見ていきましょう。

| 素材 | 跡のつきやすさ | 特徴 |

|---|---|---|

| ポリエステル | 高い | 熱に弱く、テカリや変形が出やすい |

| 綿(コットン) | 中程度 | 吸水性が高く、湿気の影響を受けやすい |

| リネン(麻) | 中程度 | しわになりやすく、湿気で型崩れしやすい |

| レーヨン | 高い | 湿気に弱く、縮みやすい |

| 遮光カーテン | 高い | 厚手で熱を溜め込みやすく変形リスクが高い |

ポリエステルは家庭でよく使われるカーテンの素材ですが、熱に非常に弱い特徴があります。風が集中すると、すぐに繊維が押しつぶされたような跡がついてしまうことがあります。遮光カーテンなどの厚手タイプは、さらに風が通りにくくなるため、熱がこもってテカリや変色が起こりやすいのです。

逆に、ナチュラル素材のリネンやコットンは、通気性がありながらも水分を吸いやすいため、湿気で変形する傾向があります。これらの素材は、しわがついたり、型崩れが起きたりしやすいので、除湿機との距離に注意しましょう。

冬場・梅雨時など季節によるリスクの違い

除湿機によるカーテンへのダメージは、季節によっても大きく変わります。特にリスクが高いのは、「梅雨」と「冬場」です。

梅雨は湿度が非常に高く、部屋干しの機会も増えるため、除湿機の使用頻度が上がります。長時間の運転で熱と風が集中し、カーテンが常に影響を受けやすくなるのです。また、部屋の空気がムワッとすることで、蒸気がカーテンにしみこみやすく、跡やシミの原因になります。

一方、冬場は結露との戦いになります。窓際にカーテンを閉めた状態で除湿機を使うと、室内外の温度差でカーテンに水滴がつき、そのまま風が当たることで「乾きムラ」が起きやすくなります。この乾きムラが跡やカビの原因になることも。

また、冬は部屋の空気が乾燥しているため、除湿機の「加温機能」が強く働き、吹き出し口の温度が高くなりやすいです。これがカーテンに強いダメージを与える要因にもなります。

跡がつく前にチェックすべきポイントとは?

カーテンに跡がついてしまう前にできる「予防」が何より大切です。

以下のポイントをチェックしておきましょう。

-

除湿機の吹き出し口がカーテンに直接当たっていないか

-

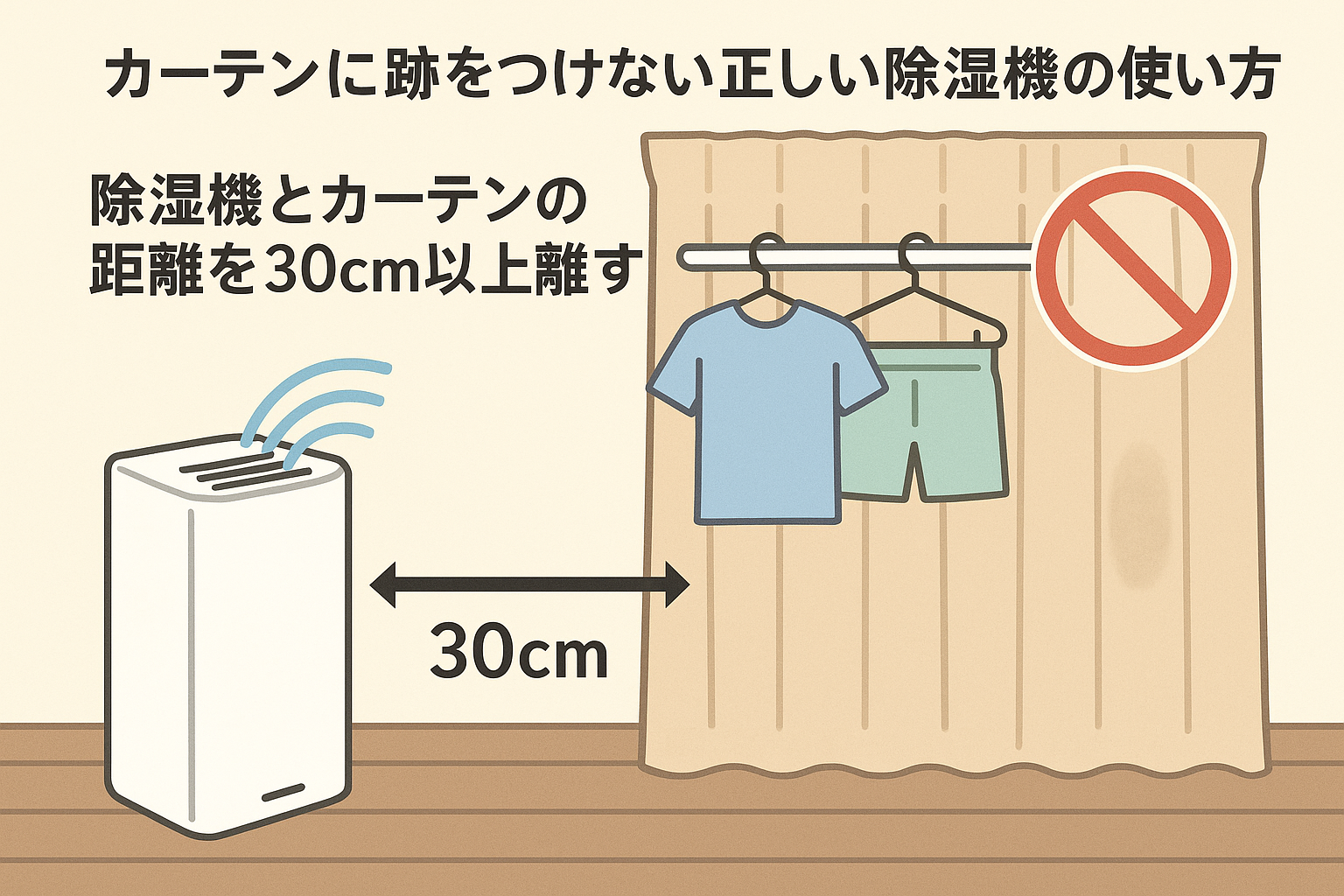

除湿機とカーテンの距離が30cm以上離れているか

-

カーテンの素材が熱や湿気に弱くないか

-

除湿機のモード(衣類乾燥・送風)が適切か

-

一方向に風を送り続けていないか

特に重要なのは、「風の向き」と「除湿機の設置場所」です。カーテンに風が集中して当たらないように、角度を変えたり、風を拡散させるモードを活用するのがおすすめです。また、サーキュレーターを併用して空気を循環させるのも効果的。

除湿機の説明書を再確認して、吹き出し口の温度や運転時間の目安を把握することも忘れずに。ほんの少しの気配りで、カーテンを守ることができます。

カーテンに跡がついてしまったときの対処法

シワやテカリの簡単な取り方まとめ

カーテンに跡がついてしまったとき、一番気になるのが「シワ」や「テカリ」ですよね。これらは素材によって原因や対処法が異なりますが、基本的な対応を知っていれば、多くの場合ある程度は目立たなくできます。

まずシワについては、カーテンを取り外して平らな場所に広げ、軽く水をスプレーしてから自然乾燥させるだけでも効果があります。さらに、しつこいシワにはスチーム機能付きのアイロンを使い、当て布をして軽くスチームを当てると効果的です。このとき、高温になりすぎないよう注意しましょう。

一方、テカリは熱や摩擦で繊維がつぶれて起こる現象です。これに対しては、繊維をふっくら戻す工夫が必要です。スチームで湿らせた後に、やわらかいブラシで毛並みを整えると、少しずつ光沢を抑えられる場合があります。また、完全には元に戻らないこともあるため、早めに対処するのが大切です。

簡単にできるケアグッズとしては、以下のものが役立ちます。

-

スチームアイロン

-

霧吹きスプレー

-

当て布(綿のハンカチやタオル)

-

ソフトブラシ

これらを使って、焦らず丁寧にケアすることで、カーテンの見た目をかなり改善できます。

スチームアイロンは使っても大丈夫?

スチームアイロンはカーテンのシワや跡を取るのに非常に有効なアイテムですが、使い方を間違えると逆効果になることもあります。素材によっては熱に弱いため、正しい温度設定と使い方を知ることが重要です。

まず、スチームアイロンを使う際は「当て布」を必ず使いましょう。直接スチームや熱を当てると、生地がさらにテカったり変色してしまうリスクがあります。綿100%のタオルなどを挟んで、アイロンをゆっくり滑らせてください。

また、アイロンを押し付けすぎず、軽く浮かせるように蒸気を当てる「浮かしアイロン」が効果的です。これにより、繊維をやわらかくしながら、カーテンの形を整えることができます。

ポリエステルやレーヨンなどの化繊は、熱に非常に弱いので「低温設定」が基本です。一度試しに、目立たない部分でアイロンをかけて、異常がないか確認してから本番に取り掛かると安心です。

スチームアイロンの代わりに衣類用スチーマーもおすすめです。手軽で安全性が高く、吊るしたまま使えるので、カーテンを取り外さずにケアできるのがメリットです。

専用洗剤やアイテムで元に戻せる?

カーテンにできた跡が「シミ」や「変色」に見える場合、洗剤を使って改善できることがあります。ただし、すべての跡が洗剤で落ちるわけではなく、素材や汚れの性質に応じたアプローチが必要です。

例えば、カーテンにできた黒ずみや水シミのような跡には、中性洗剤を薄めた液を布に含ませ、トントンと叩く方法が効果的です。このとき、絶対にこすらないよう注意しましょう。繊維を傷めてしまい、かえって目立ってしまうことがあります。

また、市販の「布製品用しみ抜き剤」や「衣類用スプレー洗剤」も活用できます。ただし、カーテンの色落ちや素材への影響がないか、必ず目立たない場所でテストしてから使用してください。

一部の高機能カーテンには撥水・防汚加工がされているため、洗剤が弾かれて効果が出ないこともあります。そんな場合は、素材に合ったケア用品を専門店で探すのが賢明です。

下記のようなアイテムがおすすめです:

| アイテム名 | 用途・特徴 |

|---|---|

| 中性洗剤 | 軽いシミや汚れに適した万能タイプ |

| 布用しみ抜き剤 | 水シミや汗ジミなどの対処に使える |

| 衣類用スプレー洗剤 | 吊るしたままケアできる簡単ケアアイテム |

| 酸素系漂白剤 | 色柄物でも使える安全な漂白補助剤 |

跡が取れない場合の最終手段とは?

どうしても跡が取れない…そんなときの最終手段は「部分リメイク」や「新調」です。特にテカリや変色が広範囲に及んでいる場合、完全に元に戻すのは難しく、精神的ストレスも大きくなりますよね。

リメイク方法としては、カーテンの裾をカットして丈を短くしたり、タッセルやレースなどの装飾を追加して、跡を目立たなくするというテクニックがあります。手芸が得意な方なら、柄物の布を当て布としてアクセントにしてしまうのもアリです。

それでも厳しい場合は、カーテンの買い替えも視野に入れましょう。最近は遮熱・防汚・抗菌機能がついた高性能カーテンも増えており、見た目の美しさだけでなく、機能性も向上しています。予算やサイズに応じて、専門店で相談するのもおすすめです。

また、もし跡がついた原因が「除湿機の位置や風向き」であった場合は、それも改善しておかないとまた同じことが起きてしまいます。再発防止とリフレッシュを兼ねて、前向きに新調を検討してみてもいいかもしれません。

プロに依頼する場合の費用と注意点

どうしても自分では対処できない跡や汚れには、クリーニングのプロに相談するのが確実です。特に高級カーテンやオーダーメイド品は、無理に家庭で手を加えると、さらに状態が悪化する可能性もあるため注意が必要です。

カーテン専門のクリーニング業者は、素材や汚れの種類に応じた適切な方法で洗浄や修復を行ってくれます。例えば、スチーム処理でのしわ取りや、防臭・防カビ加工などもオプションで対応してくれるところもあります。

費用の相場は、1枚あたり1,500円〜3,000円程度が一般的です。素材やサイズ、加工内容によって価格は上下しますが、目立つ跡をプロの技術でリセットできるのは大きなメリットです。

ただし、以下の点には注意してください:

-

すべての跡が完全に取れるわけではない

-

素材によっては対応不可の場合もある

-

料金に加えて「出張費」や「引き取り料金」がかかる場合もある

安心して依頼できる業者を選ぶためにも、口コミや評価、施工事例などを事前にチェックするのがおすすめです。

カーテンに跡をつけない正しい除湿機の使い方

正しい距離と角度の取り方

衣類乾燥除湿機を使うとき、最も重要なのは「風の当たり方」です。これを間違えると、すぐにカーテンに跡がついてしまいます。風の出る方向にカーテンがあると、どうしても布に熱や風が集中してしまい、長時間の使用で跡やテカリ、最悪の場合は生地の劣化につながります。

基本のルールは、「除湿機とカーテンの距離を30cm以上離す」こと。これだけでも風の直撃を避けられ、熱が一点に集中しにくくなります。また、除湿機の向きを調整できる場合は、カーテンとは反対方向に風が流れるように角度を変えるのがおすすめです。

もし部屋の構造上、どうしてもカーテンの近くで使う必要がある場合は、風の向きを上向きや左右に分散できるタイプを選ぶと安心です。最近では「ワイド送風」機能がついたモデルもあり、風が一方向に集中せず、布製品への負担を軽減できます。

また、衣類乾燥モードを使うときは、洗濯物の配置も重要です。カーテンの真横ではなく、除湿機と洗濯物の間に空間を作ることで、風がまんべんなく当たり、カーテンへのリスクも減ります。

家具や壁との距離も考慮しながら、除湿機を「部屋全体の空気を動かすツール」として活用するのがコツです。

風の向き・風量設定でリスクを回避

除湿機の風は「直線的に強く当たる」と、カーテンに深刻なダメージを与えます。そのため、風の向きと風量の設定を正しく調整することがとても大切です。

まず風の向きについてですが、基本的には「上向き」または「広がる角度」に設定するのが理想です。多くの機種では、手動や自動でルーバーの角度を調整できるので、必ず確認して、カーテン側へ風が集中しないようにしましょう。

また、風量設定も見逃せないポイントです。初期設定で「強風」になっている場合が多く、早く乾かそうとついそのまま使ってしまいがちですが、風量が強すぎると布製品への負荷が急増します。特に夜間に長時間運転する際は、「弱」または「自動運転モード」に切り替えることで、過剰な風を防げます。

以下の表に、風の向きと風量の設定別におすすめの使い方をまとめました:

| 風の設定 | おすすめ用途 | カーテンへの影響 |

|---|---|---|

| 上向き | 空気循環・全体除湿 | 少ない |

| 水平 | 洗濯物へ集中乾燥 | 中〜高 |

| 下向き | カーペットや床乾燥用 | 低い |

| 弱風 | 夜間・長時間使用 | 少ない |

| 強風 | 短時間集中乾燥 | 高い |

カーテンを守るためにも、必要なときだけ強風にし、普段は「優しく風を送る」という意識を持つことが大切です。

タイマーやモードの活用法

除湿機にはさまざまな「モード」や「タイマー機能」が搭載されていますが、これをうまく使うことで、カーテンに跡がつくリスクを大幅に減らせます。

たとえば、最近のモデルには以下のような便利なモードがあります:

-

衣類乾燥モード:強めの風で洗濯物を早く乾かす機能。使いすぎに注意。

-

自動モード:湿度に応じて自動調整。省エネで布への負担が少ない。

-

静音モード:夜間に便利。長時間使っても風が弱く、カーテンにも優しい。

特におすすめなのがタイマー機能の活用です。長時間使うと、どうしても布に熱や風が蓄積されてしまうので、3時間〜4時間程度で自動停止するようにセットしておくと安心です。

また、外出中に使う場合でも「オフタイマー」をセットしておけば、過乾燥や熱の集中を防げます。これにより、カーテンだけでなく洗濯物の縮みや色あせも防げて一石二鳥です。

タイマーやモードを上手に使えば、「必要なときだけ効率よく乾燥」することができ、カーテンのダメージも防げます。

カーテンを守る「カバー」や「防護シート」の使い方

カーテンにどうしても風が当たってしまう…そんなときに活躍するのが「カーテンカバー」や「防護シート」です。これは直接風や熱がカーテンに触れるのを防ぐ物理的なガードです。

カーテンカバーは、目隠しカーテンやレースのように「二重構造」にして、外側に耐熱・耐湿性のある素材を使います。100均やホームセンターで売っている断熱シートやアルミフィルム付きのカーテンも活用できます。

一方、防護シートは、除湿機とカーテンの間に垂らすことで、直接の風を遮る役割を果たします。たとえば、以下のようなアイテムが効果的です:

| アイテム名 | 使い方と特徴 |

|---|---|

| アルミ断熱シート | 熱を反射してカーテンを守る。窓際にも使える |

| 耐熱フィルム | 透明なので目立たず、光も遮らない |

| プラスチック板 | 半透明で風を遮断。両面テープで簡単固定可能 |

| 自作カバー | 古いカーテンや布を利用してDIY可能 |

防護シートを使う際は、風の流れを完全に止めないよう、少し上部を空けて空気が循環するように設置するのがコツです。

これらの工夫をすることで、カーテンの素材や色を保ちながら、除湿機も安心して使うことができます。

家族全員で守れるシンプルなルール作り

除湿機の使い方は、家族全員が正しい知識を持っておかないと、誰か一人のミスで大切なカーテンがダメになることも…。そこで、家族全員が守れるシンプルなルール作りが大切です。

ルールの例をいくつかご紹介します:

-

除湿機の前に物を置かない(特に布製品)

-

毎回使用後は電源を切る or タイマーを使う

-

カーテンが風に当たらないよう角度を調整する

-

子どもにも使い方を教える(触らせない)

-

風が当たる位置を定期的にチェックする

このように、チェック項目を紙に書いて貼っておくだけでも効果があります。家族で共有しやすい場所(リビングや洗面所)に「除湿機ルール」のポスターを貼るのもおすすめです。

小さな意識の積み重ねが、大きなトラブルを防ぎ、カーテンを長く美しく保つポイントになります。

代用できる!カーテン以外の干し方アイデア集

サーキュレーターとの併用で効率UP

カーテンに風が当たることで跡がつくリスクを減らすには、空気の流れを分散させることが効果的です。そこで活躍するのが「サーキュレーター」です。除湿機とサーキュレーターを組み合わせることで、洗濯物にまんべんなく風を当てつつ、カーテンへの集中風を防げます。

サーキュレーターの基本的な使い方は、洗濯物の斜め下や横に置き、上向きに風を送ることです。このとき、除湿機は部屋全体の湿気を吸い取るように配置し、直接的な風はサーキュレーターに任せると、洗濯物もよく乾き、カーテンへの風当たりも抑えられます。

また、風が1方向に集中しないよう、首振り機能付きのサーキュレーターを選ぶのがおすすめです。空気を部屋全体に循環させることで、除湿機単体よりも短時間で乾燥効果が得られ、電気代の節約にもなります。

さらに、以下のような設置方法で乾燥効率が上がります:

| 配置パターン | 効果 |

|---|---|

| 除湿機+サーキュレーターの対角設置 | 空気の循環が良く、部屋全体がムラなく乾燥 |

| 洗濯物の両側に風を送る | 両面から乾かすことでカビ対策にも有効 |

| 洗濯物の真下に設置 | 上昇気流で乾燥スピードアップ |

カーテンのトラブルを防ぎつつ、効率よく部屋干しをするために、サーキュレーターの活用はとても有効です。

浴室乾燥機との上手な使い分け

カーテンの近くで衣類を干すことで起こるトラブルを防ぐには、「浴室乾燥機との使い分け」も非常に有効です。浴室乾燥機は、湿気がこもる空間で洗濯物を効率よく乾かすために設計されており、カーテンや家具への影響を心配する必要がありません。

浴室乾燥のメリットは以下の通り:

-

湿気を浴室内にとどめ、他の部屋に影響しない

-

除湿と暖房を同時に使える

-

カビ防止効果もある

特に雨の日や夜間など、室内で除湿機を使うと生活空間が狭く感じるときには、浴室乾燥を利用することでストレスも減ります。さらに、衣類乾燥モードを活用すれば、数時間でしっかり乾燥できます。

一方で、浴室乾燥には電気代がかかるため、普段は除湿機、時間に余裕がないときだけ浴室乾燥機という使い分けがベストです。どちらも上手に使い分けることで、生活空間を清潔に保ち、カーテンへの被害も未然に防ぐことができます。

室内物干しスタンドの選び方

カーテンに衣類が触れたり、除湿機の風がカーテンに直接当たってしまう原因のひとつが「干し場所が固定されていること」です。これを解消するために便利なのが、「室内物干しスタンド」です。

選ぶときのポイントは次の通り:

-

高さ調整ができる:カーテンと干す物の距離をしっかり取れる

-

折りたたみ式:使わないときは収納できて邪魔にならない

-

キャスター付き:風向きや日差しに合わせて移動できる

-

耐荷重に注意:洗濯物が多い家庭は丈夫なものを選ぶ

また、部屋のサイズに合わせてコンパクトなタイプを選ぶことで、省スペースでの部屋干しも可能です。例えば以下のようなスタンドが人気です:

| 商品タイプ | 特徴 |

|---|---|

| タワー型 | 高さがあり、洗濯物同士が重なりにくい |

| 折りたたみX型 | コンパクトで収納が簡単 |

| 天井突っ張り型 | 床面積を使わずに空中スペースを活用 |

| 壁掛けタイプ | 賃貸でもOK。省スペースでも使える |

室内干しの自由度が上がることで、除湿機との相性も良くなり、カーテンから干し場を遠ざけることができます。

壁や家具に優しい干し方の工夫

カーテンだけでなく、壁紙や家具も除湿機の風や湿気の影響を受けやすい場所です。部屋干しの際には、壁や家具へのダメージも考慮した配置を意識しましょう。

たとえば、洗濯物を干す位置は「壁から最低30cm以上」離すのが理想です。これにより、湿気が壁に集中してカビや剥がれを起こすのを防げます。特に木製家具やフローリングは湿気に弱く、長時間の湿気 exposure により反りや変色が起こることも。

以下のような工夫が効果的です:

-

家具の前にビニールシートを垂らす

-

壁との間にすのこを立てる

-

断熱シートを壁に貼る(簡易的に湿気を反射)

また、湿気がこもらないよう窓を少し開けて換気するのも大切です。サーキュレーターを併用すれば、空気が循環して室内の湿度バランスも良くなります。

こうした工夫により、カーテンだけでなく、家そのものを守ることにもつながります。

省スペースでもできる干し方テクニック

「スペースがなくて、どうしてもカーテンの近くにしか干せない…」そんな悩みを持つ方も多いですよね。でも工夫次第で、省スペースでも安全かつ効率よく部屋干しができます。

おすすめのテクニックはこちら:

-

突っ張り棒を活用:窓枠や廊下に設置して空中スペースを有効活用

-

ドアハンガーを使う:ドアの上に引っ掛けて干すことで場所を取らない

-

ハンガー収納付きラック:縦のスペースを使ってコンパクトに干せる

-

ワイヤー型物干し:壁から壁に引っ張るタイプで、使わないときは収納可能

これらのアイテムは、100円ショップやホームセンターでも手に入るものが多く、手軽に始められます。

また、洗濯物をなるべく重ならないように干すことで、除湿機の風も効率よく届き、早く乾いて臭いやカビのリスクも減ります。

限られたスペースでも、賢く干す工夫をすることで、カーテンを傷めずに清潔で快適な室内干しが実現できます。

よくある疑問と誤解をQ&Aで解決!

Q. カーテンは跡がついたら元に戻らないの?

A. カーテンに跡がついてしまった場合、元に戻せるかどうかは跡の種類と素材次第です。

たとえば「シワ」や「水シミ」のような一時的なものなら、スチームアイロンやしみ抜き剤を使ってある程度改善できます。しかし、「熱によるテカリ」や「変色」、「繊維の潰れ」などは、素材自体がダメージを受けている状態なので、完全に元に戻すのは難しいことが多いです。

ポリエステルやレーヨンなどの化学繊維は熱に弱く、一度でも高温の風が当たってしまうと、ツヤが出たり、縮んだような跡がつくことがあります。このような跡は、洗濯やアイロンではほとんど回復しません。

一方で、綿や麻などの天然繊維はある程度復元力があるため、丁寧なケアで元に戻る可能性があります。

もし跡が気になる場合は、まず目立たない場所でアイロンやしみ抜き剤をテストし、リスクがないか確認してから対処するのがおすすめです。それでも戻らないときは、プロのクリーニング業者に相談してみましょう。

Q. 全機種でカーテンに跡がつくの?

A. いいえ、すべての除湿機でカーテンに跡がつくわけではありません。ただし、使用方法を間違えると、どんな機種でも跡がつく可能性はあります。

特に注意が必要なのは、以下のようなタイプです:

-

温風タイプの衣類乾燥除湿機

-

吹き出し口の温度が高いハイブリッド型

-

風の直進性が強いコンプレッサー式

これらの除湿機は風量も強く、乾燥効率が高い反面、布に対する負担も大きくなりやすいです。一方で、「デシカント方式」などは風が優しく、比較的跡がつきにくいとされています。

また、最近では「広角送風」「オートスイング」「衣類の種類別モード」など、布製品への配慮がされた機種も登場しています。機種そのものよりも、風の当て方・距離・使用時間などの使い方が重要です。

機種選びの段階で「衣類に優しい」をキーワードに探すと、カーテンへの影響も少ないタイプに出会えるかもしれません。

Q. 窓の近くで干すのはやっぱりNG?

A. 条件によりますが、窓の近くで干すのはリスクが高いと言えます。

理由は主に2つあります。

-

結露が発生しやすい

特に冬場は、室内と外気の温度差で窓に水滴がつきやすく、その水分がカーテンに移ることでカビやシミ、跡の原因になります。 -

カーテンと洗濯物が干渉する

干した衣類が風で揺れてカーテンに触れたり、除湿機の風が窓やカーテンに集中して、熱や湿気がこもりやすくなります。

ただし、どうしてもスペース的に窓際しか干す場所がない場合は、以下のような対策をしましょう:

-

カーテンを開けて、窓から離して干す

-

結露防止シートを窓に貼る

-

サーキュレーターで空気を流す

このような工夫をすれば、窓際でもカーテンへの悪影響を最小限に抑えることができます。

Q. カーテンに跡がつくとカビの原因になる?

A. はい、跡の種類によってはカビの原因になることがあります。特に「湿気による跡」や「乾きムラ」ができると、そこに湿度が残ってしまい、カビが発生しやすくなるのです。

カビが好む環境は以下の通りです:

-

湿度が60%以上

-

温度が20〜30℃

-

空気の流れが悪い場所

カーテンの裏側や裾のあたりは、まさにこの条件に当てはまることが多く、風が当たった直後に「ムラ乾き」状態になると、そこがカビの温床になってしまいます。

そのため、除湿機を使ったあとは、カーテンに直接風を当てて乾かすのではなく、空気全体を動かすような配置を意識しましょう。また、定期的にカーテンを洗濯したり、乾燥した日に風通しの良い場所で陰干しすることも予防になります。

カーテンに跡ができたら、見た目の問題だけでなく「カビリスクのサイン」と捉え、早めのケアを心がけましょう。

Q. 対策しても跡がつく場合はどうする?

A. 対策をしていても跡がついてしまう場合は、使用環境を見直す必要があります。除湿機の配置や風の強さ、干し方など、どこかに見落としている点があるかもしれません。

チェックすべきポイントは以下の通りです:

| チェック項目 | 確認内容 |

|---|---|

| 除湿機の位置 | 風が直接カーテンに当たっていないか |

| カーテンと除湿機の距離 | 最低30cm以上離れているか |

| 使用時間 | 長時間連続運転になっていないか |

| モード設定 | 衣類乾燥モードを使いすぎていないか |

| 風量や風向の設定 | 強風固定ではなく、調整しているか |

| 室内の空気循環 | サーキュレーターを併用しているか |

これらを見直しても問題が続く場合は、カーテンの素材や部屋の構造そのものが原因になっている可能性もあります。その場合は、カーテンの新調や防護シートの導入を検討するとよいでしょう。

また、家族が無意識に除湿機を移動していたり、風向を変えていたケースも多いので、家族全体で使い方を共有することも効果的です。

まとめ

衣類乾燥除湿機は、部屋干しを快適にしてくれる便利な家電ですが、カーテンに跡がつくという思わぬトラブルを招くこともあります。特に熱風や湿気が一点に集中することで、カーテンの変色・テカリ・シワ・カビの発生など、見た目にも衛生面にも悪影響を与える可能性があります。

このような問題を防ぐには、まず除湿機の正しい使い方を知ることが大切です。風の向きや風量、設置場所、タイマーの活用、そしてサーキュレーターや室内物干しスタンドなどの補助アイテムを組み合わせることで、カーテンへのダメージを大幅に軽減できます。

また、万が一跡がついてしまっても、素材に合ったケア方法や専門家への相談である程度はリカバリー可能です。ただし、完全に元に戻せないケースもあるため、「ついてしまってから」より「つけない工夫」が何より重要です。

毎日の洗濯を快適に、そしてお部屋のインテリアを長く美しく保つために、除湿機と上手に付き合っていきましょう。