「オートロックだから安心」と思っていませんか?

実は、そんな安心感が“鍵の締め忘れ”という重大なミスを

引き起こす原因になっていることをご存じでしょうか。

日常にひそむ“うっかり”が、あなたの暮らしに大きなリスクを与えないために―

―今こそ見直すチャンスです。

あなたの家も危ない?オートロックでも発生する鍵の締め忘れとは

オートロック=安全という思い込み

オートロック付きのマンションに住んでいると、「自分の家は安全」と思い込みがちです。しかし実は、この“安心感”こそが落とし穴になることがあります。オートロックが設置されているのはあくまでマンションのエントランス部分であり、自分の部屋のドアを施錠しない限り、完全に安全とは言えません。

たとえば、住民の後について共連れ(あとづけ)で建物内に侵入する手口や、不審者が住人のふりをして出入りするケースも報告されています。こうした状況下で自宅の玄関ドアの鍵をかけ忘れてしまうと、空き巣などの被害に遭うリスクが一気に高まるのです。

特に、宅配ボックスの利用やゴミ出しのついでに少しだけ外に出たつもりで鍵をかけないと、そのわずかな時間に侵入されてしまうケースもあります。オートロック付きだからといって、自宅の鍵の施錠を怠るのは非常に危険なのです。

鍵を閉め忘れたまま外出してしまう実例

実際に、「仕事に行く途中に鍵をかけ忘れたことに気づいたけど、戻る時間がなくてそのままにしてしまった」という人は少なくありません。中には、夜帰宅したら玄関のドアが開いていた、という恐怖体験をした人もいます。

このようなケースは、日常の忙しさやうっかりによるものがほとんどで、特に朝のバタバタしている時間帯に起こりやすいです。オートロック付きの建物に住んでいると、「マンションに入れなければ大丈夫」と油断してしまいがちですが、実際は玄関の施錠を忘れることがもっともリスキーなのです。

侵入者が狙うのは「うっかりミス」

空き巣や泥棒は、事前に下見をして「入りやすい家」を狙います。その中でも特に狙われやすいのが、防犯意識が低そうな住人の“うっかり”です。ベランダに出ている時間や郵便物のたまり具合など、細かな行動から見抜かれてしまうことも。

鍵をかけるのを忘れていると、ドアノブを回すだけで侵入できてしまうため、犯罪者にとっては非常に“楽なターゲット”になってしまいます。特に、深夜帯や日中に人の出入りが少ない時間帯は狙われやすいので要注意です。

管理会社はどこまで責任を取ってくれる?

「オートロック付きマンションだから、万が一のことがあっても管理会社がなんとかしてくれるだろう」と思う人もいるかもしれませんが、残念ながら自己責任となるケースがほとんどです。玄関の施錠はあくまで住人の義務であり、鍵をかけ忘れて空き巣に入られた場合、補償されないことが一般的です。

管理会社は共用部分のセキュリティに関しては対応してくれますが、自室の鍵の締め忘れや盗難などの被害については、基本的に住人側での対応となります。

オートロック物件でも発生している被害件数

警視庁のデータによると、空き巣や窃盗の被害は戸建てだけでなくマンションでも頻繁に起こっています。特にオートロック付き物件でも、住民の「うっかり」によって侵入されるケースは年々増加傾向にあります。

以下の表は、近年の都内における住宅侵入被害の割合を示したものです。

| 種類 | 被害件数(年間) | 備考 |

|---|---|---|

| 戸建住宅 | 約7,000件 | 日中に多く発生 |

| オートロックなしマンション | 約4,500件 | 玄関・窓からの侵入が多い |

| オートロック付きマンション | 約2,800件 | 共連れ・鍵締め忘れが原因 |

このように、オートロックがあっても完全な防犯にはならないことがわかります。

安心しきることなく、日々の行動を見直すことが大切です。

よくある鍵の締め忘れパターンとその心理的原因

ゴミ出しのつもりが…そのまま外出

朝の忙しい時間帯、「ゴミ出しだけだから」と鍵を持たずに出てしまい、そのまま外出してしまう――このような事例は非常に多く見られます。ゴミ捨ては数分で戻る前提なので、油断が生まれやすいのです。しかし、ゴミを捨てに行く途中で知り合いと話し込んだり、電話がかかってきたりして、そのまま駅に向かってしまうこともあります。

また、集合住宅ではエントランスがオートロックであるため、「建物内は安全」と思い込みがちです。しかし、外部からの侵入者が共連れなどで建物に入ってくることはあり得る話です。その際、鍵のかかっていない部屋は真っ先に狙われます。

日常の行動の中に潜む小さな油断が、大きなトラブルに繋がることを意識しましょう。ゴミ出しでも鍵は必ず持ち、ドアの施錠を確認することを習慣づけることが大切です。

急いでいて鍵をかけたつもりに

遅刻しそうな朝、仕事や予定に急いでいる時などに「鍵をかけたはず」と思っていたのに、実はかけ忘れていた…という経験をしたことがある人は多いのではないでしょうか?この現象は「記憶のバイアス」によるものと考えられており、普段の行動がルーティンになっている人ほど、実際にはやっていなくても“やったつもり”になってしまう傾向があります。

鍵をかける動作は日常的すぎて、意識をせずに行う人が大多数です。そこに他の予定や思考が入り込むと、「鍵をかけたという記憶」が正確ではなくなってしまいます。このようなケースを防ぐには、鍵をかけた瞬間に「鍵OK!」と声に出す、鍵をかけたあとにドアノブを引いて確認する、という意識的な行動のルール化が有効です。

スマホや傘など持ち物に気を取られて

外出時、スマホを確認したり、傘を手にしたり、荷物が多かったりすると、注意が分散してしまい、玄関の鍵を閉めるという大切な行為が抜け落ちてしまうことがあります。特に、片手で荷物を持ち、もう片方の手でドアを開けたり閉めたりしていると、鍵をかける手間が「あとででいいや」となってしまうのです。

また、スマホの通知を見ながら外に出ることが習慣になっている人も要注意。意識がスマホに向いていると、ドアの施錠を忘れるリスクが格段に高まります。このような状況では、「玄関前でスマホは見ない」「傘や荷物は一度置いてから鍵をかける」など、行動にルールを設けることが効果的です。

子どもや同居人に任せてしまう油断

家族やパートナー、ルームメイトがいる場合、「誰かが鍵を閉めてくれるだろう」と無意識に任せてしまうことがあります。しかし、このような責任の分散は、実は締め忘れの大きな原因になります。お互いが「相手が閉めたと思っていた」という状態で外出してしまい、実は誰も鍵を閉めていなかったということも。

家族や同居人と一緒に暮らしている場合でも、玄関の鍵を誰が担当するか明確に決めておく、あるいは全員が鍵を閉める意識を持つようにすることが大切です。小さなルール作りが、大きなトラブルを防ぐ一歩になります。

鍵の操作がルーチン化して注意が薄れる

毎日の生活の中で鍵をかける動作は完全に“ルーチン化”しています。そのため、無意識に行ってしまい、時には「本当に鍵をかけたっけ?」と不安になることも。このような状態では、締め忘れに気づかず外出してしまうリスクが非常に高くなります。

人は“いつも通り”の行動の中で、気を抜きやすくなります。鍵をかけたかどうかの記憶が曖昧になりがちな人は、「意識化」する仕組みを生活に取り入れることが重要です。たとえば、玄関に「鍵OKチェック表」を貼って、チェックマークを入れてから外出するだけでも、ミスの防止につながります。

トラブル発生!鍵の締め忘れに気づいたときの対処法

すぐに戻れる距離ならまず確認を

鍵をかけ忘れたかもしれないと気づいた瞬間、まず取るべき行動は「確認に戻る」ことです。特にまだ近所にいる場合は、多少の遅刻や予定変更をしてでも一度自宅に戻ることをおすすめします。万が一、鍵がかかっていなかった場合、空き巣や不審者に侵入されるリスクを未然に防げます。

「たった10分戻るだけ」で済むことを、そのままにして後から後悔する人は多いです。確認してみて、しっかり鍵がかかっていれば安心できますし、かけ忘れていればすぐ対処できます。迷ったら戻る!この判断が大きなトラブルを防ぐ鍵になります。

また、玄関の施錠状態が確認できるスマートロックを導入していれば、

アプリで状況を確認できるので、このような不安からも解放されます。

管理人や大家さんに連絡すべきケース

すでに職場や学校に到着してしまい、自宅に戻れない場合、信頼できる人に鍵の確認を依頼する方法もあります。同居している家族がいれば連絡して確認してもらうのが最もスムーズですが、一人暮らしの場合は、管理人や大家さんに連絡をとることが選択肢となります。

ただし、マンションやアパートによっては、管理人が合鍵を保管していないこともあります。また、緊急時以外では室内に入ることを拒否される場合もありますので、連絡する前に管理規約を確認しておくことが大切です。

また、防犯上の理由から、管理人が勝手に部屋に入ることは基本的にありません。そのため、あらかじめ「こういう場合は連絡する」といったルールを決めておくと安心です。

鍵をかけずに外出したまま一日過ごした場合のリスク

朝から晩まで外出していた日の夜、帰宅してドアを開けようとした瞬間、「あれ?鍵が開いている…」そんな状況に直面すると、背筋が凍る思いをするでしょう。一日中無施錠だった場合、空き巣や不審者がすでに部屋に侵入している可能性もゼロではありません。

特に、玄関に高価な靴や荷物を置いていた場合、盗まれているリスクもあります。また、物が盗まれていなかったとしても、部屋に見知らぬ人が入っていた可能性を考えると気持ちが悪いものです。

このような場合、一度部屋に入る前に、周囲に異変がないか、鍵穴やドアノブに違和感がないかを確認しましょう。不安な場合は、警察に立ち会ってもらうのも一つの手段です。

保険や防犯カメラが助けになるかもしれない

鍵の締め忘れによるトラブルに見舞われた場合、加入している保険によっては一部補償される可能性があります。特に「家財保険」や「火災保険のオプション」に、不法侵入や盗難に関する補償が含まれている場合があります。

また、マンションに設置されている防犯カメラが、誰がいつ建物に出入りしたかを記録していることもあります。これにより、不審者の侵入の有無を確認することができる可能性があります。管理会社に相談して、必要であればカメラの映像提供を依頼しましょう。

ただし、カメラはあくまで共用部分の監視が中心であり、個別の玄関ドアの開閉状況まではわからないため、やはり日ごろの注意が一番の防犯策です。

警察に相談すべきケースとは?

鍵をかけ忘れて外出し、帰宅後に何かしらの異変(物の位置が変わっている、部屋が荒らされている、知らないものがあるなど)を感じた場合は、すぐに警察へ通報することが重要です。無理に部屋に入らず、ドアの外から状況を説明し、警察の到着を待ちましょう。

特に、一人暮らしの女性や高齢者の場合、自衛のためにも第三者に立ち会ってもらうことが安全確保につながります。また、盗難被害に遭っている場合は、警察への被害届が保険金の請求に必要になることもあるため、状況の記録や写真の保存もしておきましょう。

二度と締め忘れない!自分でできる鍵の締め忘れ防止対策

チェックリストやアラームを活用しよう

日常の中でついうっかりやってしまいがちな鍵の締め忘れ。これを防ぐためには、目に見える工夫がとても効果的です。その代表が「チェックリスト」と「アラーム」の活用です。例えば、玄関のドア横に「鍵・財布・スマホ・マスク」などを並べたチェック表を貼っておくだけで、外出前に自然と意識を向けることができます。

また、スマホのアラームやリマインダー機能を使って「鍵をかけた?」という通知を設定しておくのもおすすめ。毎朝決まった時間に通知が来るようにすれば、出発前の確認を習慣化できます。

音や文字で「鍵をかける」という行動を可視化・聴覚化することで、無意識な行動を意識的に変えることができ、締め忘れをぐっと減らすことができます。

鍵の場所や行動の流れを見直す

「鍵の置き場所」が不安定だと、それだけで締め忘れのリスクが高まります。たとえば、玄関の棚やカバンの中など、毎回違う場所に鍵を置いている人は要注意。鍵を探す時間が増えることで、注意力がそがれ、施錠行動自体が曖昧になってしまうからです。

まずは、鍵を必ず同じ場所に置く「定位置管理」を徹底しましょう。玄関ドアの近くにフックを取り付けたり、トレーを設置するだけでOKです。さらに、「鍵を取る→施錠する→ドアを引いて確認する」という流れを自分の行動ルールとして固定することが大切です。

このように、鍵にまつわる動作をルーチンとして整えることで、無意識なミスを減らし、

安心して外出できるようになります。

玄関に「鍵よし!」のサインを貼るアイデア

意外と効果的なのが、玄関に貼る「視覚的サイン」です。たとえば、「鍵OK?」「ドアロック確認!」「出発前チェック」などと書かれたメモをドアに貼っておくことで、無意識の外出前に一瞬立ち止まるきっかけになります。

こうした“視覚のスイッチ”は、習慣を変えるための非常に有効な手段です。デザインを可愛くしたり、家族の似顔絵入りにしたりすれば、楽しみながら継続しやすくなります。

また、最近では100均や通販でも「鍵チェックステッカー」が販売されているため、気軽に取り入れることができます。人間は注意喚起されると、行動を見直す傾向にあるため、視覚的な仕掛けは侮れません。

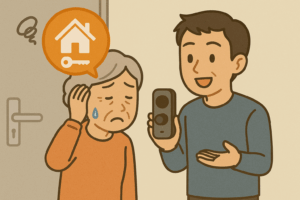

鍵かけ忘れ通知が出るスマートロックの導入

最新のテクノロジーを活用した防犯対策として注目されているのが、「スマートロック」です。スマートロックは、スマートフォンと連動してドアの施錠・解錠を管理できる便利なアイテムです。

中でも「鍵をかけ忘れたら通知が届く」機能があるスマートロックは、締め忘れの不安を大幅に軽減してくれます。GPSと連動して、家から離れると自動で施錠する機能や、アプリ上で鍵の状態を確認できるものもあります。

機種によっては、ドアに工事不要で後付けできるタイプも多く、賃貸物件でも導入可能なモデルがあります。価格は1万円台から購入可能で、安心と利便性を同時に手に入れることができます。

習慣化のコツは「言葉に出すこと」

人間の行動は、言葉に出すことで意識に刻まれやすくなります。つまり、外出時に「鍵OK!」「ロック確認!」と声に出すだけで、脳にその行動が記憶として強く残るようになるのです。これは「セルフトーク(自己対話)」と呼ばれる心理的テクニックの一つです。

たとえば、鍵をかけた後に「よし、鍵ロック完了!」とつぶやく習慣をつけるだけでも、締め忘れは格段に減ります。恥ずかしいと感じる場合は、心の中で唱えるだけでもOKです。

また、家族でこの言葉をルールにするのも効果的。「鍵かけた?」「ロックよし!」と声を掛け合うことで、家全体の防犯意識が高まります。シンプルですが、非常に効果の高い方法としておすすめです。

スマートロックで鍵トラブルをゼロに!最新のIoT防犯事情

スマホ連動のオートロック機能とは?

近年、急速に普及しつつあるのが「スマートロック」と呼ばれるIoT機器です。スマートロックとは、スマートフォンを使って玄関ドアの鍵を操作できるデジタル鍵のこと。物理的な鍵を使わず、BluetoothやWi-Fiを通じてスマホでドアの施錠・解錠ができるため、「鍵を持ち歩く」必要すらなくなります。

さらに多くの製品には、オートロック機能が標準装備されており、ドアが閉まると自動的に施錠されるよう設定できます。これにより、鍵をかけ忘れるというヒューマンエラーを物理的に防ぐことが可能になります。

従来のオートロック(建物のエントランスのみ)とは違い、自宅玄関そのものが自動施錠されるため、より高いセキュリティと安心感が得られます。

「鍵をかけ忘れても通知が来る」便利機能

スマートロックの魅力の一つが、「鍵の締め忘れ通知」です。特に、GPSと連携するスマートロックでは、ユーザーが自宅から一定の距離を離れると「鍵が閉まっていません」とスマホに通知してくれます。これにより、万が一締め忘れていても、すぐに気づいてリモート操作で施錠することが可能です。

さらに、ログ機能がついているスマートロックでは、いつ誰が鍵を開けたか、閉めたかの履歴も確認可能。これにより、自宅にいる子どもの帰宅状況や、家族の外出履歴も一目で把握できます。防犯意識を高めるだけでなく、家族の見守りにも活用できるのです。

外出先からでも鍵の状態がわかる安心感

従来の鍵では、家を出た後に「鍵閉めたかな?」と不安になると確認のしようがありませんでした。しかし、スマートロックを導入すると、アプリを開くだけで現在の施錠状態が確認できます。さらに、Wi-Fiと接続していれば、外出先からでも鍵の開閉操作が可能になります。

たとえば、荷物を受け取るために家族や友人を一時的に中に入れたいときなど、スマホからワンタッチで鍵を開けられるのは非常に便利です。また、仕事中でも鍵の状態を確認できるため、安心感が大きく向上します。

この「遠隔で鍵を管理できる安心感」は、特に忙しい現代人にとって

大きなメリットとなっています。

家族との共有や一時的なゲストアクセスも簡単に

スマートロックには「合鍵を共有する」という概念がなく、アプリを通じて家族やゲストにアクセス権を付与するという仕組みになっています。これにより、鍵を物理的に受け渡す必要がなく、必要な期間だけアクセス権を持たせることが可能です。

たとえば、親戚や友人が遊びに来る場合や、民泊を運営している人であれば、チェックイン時間に合わせて鍵の解錠時間を設定することもできます。終了時間を過ぎると自動で鍵が使えなくなるので、セキュリティ面も安心です。

このように、スマートロックは「柔軟な鍵の共有」と「厳密な管理」を

両立できる現代的な防犯ツールとして注目されています。

実際に使っている人のリアルな口コミと満足度

スマートロックを実際に導入した人の口コミを見てみると、満足度は非常に高い傾向にあります。以下に、実際のユーザーの声をいくつか紹介します。

| ユーザー | 使用期間 | 感想 |

|---|---|---|

| Aさん(30代・一人暮らし) | 6ヶ月 | 「鍵の締め忘れがなくなり、精神的な不安がゼロになりました」 |

| Bさん(40代・共働き夫婦) | 1年 | 「子どもの帰宅がアプリで分かるので安心です」 |

| Cさん(20代・賃貸マンション) | 3ヶ月 | 「取り付けも簡単で、思っていた以上に便利です!」 |

| Dさん(民泊オーナー) | 2年 | 「ゲスト対応がとにかく楽。鍵の受け渡し不要でストレスなし」 |

| Eさん(高齢の親の見守りに) | 8ヶ月 | 「親の外出状況を遠隔で把握できて、心配が減りました」 |

このように、防犯目的だけでなく「家族の見守り」や「時短」「安心」など、

さまざまなメリットを感じている人が多いことがわかります。

まとめ:鍵の締め忘れは“意識”と“仕組み”で防げる!

オートロック付きのマンションだからといって、油断は禁物。自室の鍵の締め忘れは、あなたの生活を一瞬で不安とトラブルに変える要因になります。忙しい朝やちょっとした外出時、つい気が緩んで鍵をかけ忘れることは、誰にでも起こりうること。しかし、その“うっかり”が空き巣や侵入被害に直結することを、今一度意識しましょう。

今回ご紹介したように、鍵の締め忘れは心理的・行動的な要因から起こります。だからこそ、チェックリストやアラーム、声かけなどの「習慣化」がとても有効です。そして、スマートロックのような最新のIoT防犯機器を活用すれば、物理的に締め忘れを防ぎ、外出先でも鍵の状態を把握できる安心感を手に入れることができます。

また、いざというときのために、保険や防犯カメラ、管理会社との連携方法も確認しておきましょう。自分と家族、そして大切な住まいを守るためには、“備え”と“気づき”が何よりも大切です。

「うちは大丈夫」と思う前に、一度ご自宅の防犯意識を見直してみませんか?