「保育園の連絡帳、何を書いたらいいかわからない…」「ネタが尽きて、毎日悩む」

そんな風に感じている保護者の方は多いのではないでしょうか。

子どもの様子を伝えるためとはいえ、毎日のように連絡帳を書くのは意外とハードルが高いもの。

この記事では、「保育園の連絡帳が難しい」と感じている方に向けて、基本の書き方からネタに困らないコツ、さらにNGな書き方まで、具体的な実例も交えながらわかりやすく解説していきます。

連絡帳をもっと気楽に、もっと楽しく続けていけるヒントが満載です。

保育園の連絡帳が「難しい」と感じる理由とは?

何を書けばいいか毎回迷ってしまう

多くの保護者が連絡帳で感じている悩みの一つが、「書くことが思い浮かばない」という点です。

特に毎日同じような生活リズムの中では、特別な出来事も少なく、何を伝えるべきか分からなくなることがあります。

そのため、「昨日も似たようなことを書いた気がする」「新しいネタがない」と感じて筆が止まってしまうのです。

しかし、連絡帳に求められているのは特別なエピソードばかりではありません。

ちょっとした気づきや生活の様子も、園での保育にとってはとても重要な情報源なのです。

うまく言葉でまとめられないプレッシャー

連絡帳は先生に読まれるものだからと、「きちんと書かなくちゃ」と気負ってしまう方も多くいます。

文章力に自信がなかったり、適切な言葉選びに迷ったりすると、書くことそのものがストレスになることもあるでしょう。

特に、園の先生からの返信が丁寧でしっかりしていると、「自分の書き方はこれで合っているのか?」と不安になりがちです。

けれども大切なのは、うまく書くことではなく、子どもの様子をありのまま伝えること。

上手な文よりも、リアルな声こそが先生にとって貴重な情報になります。

他の家庭と比べてしまう心理

保育園によっては、掲示板やSNSなどで他の保護者の連絡帳例を見る機会があるかもしれません。

イラストやユーモアたっぷりの文章、細かく丁寧に綴られた内容を見ると、「自分の連絡帳は味気ない…」と落ち込む方も。

しかし、連絡帳に“映え”や“センス”は必要ありません。

重要なのは、子どものその日の様子が保育士に伝わること。

他人と比較するのではなく、家庭ごとのスタイルを大切にする意識を持つことが、無理なく続けるための第一歩です。

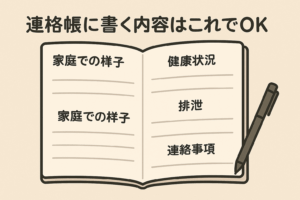

連絡帳に書く内容はこれでOK!基本のポイントを押さえよう

「健康状態」と「睡眠・食事」は最低限伝えよう

まず押さえておきたいのは、連絡帳の基本情報です。

特に乳児〜2歳児クラスでは、以下のような生活リズムに関する情報は必須です。

・朝の体温 ・朝食の内容と量 ・起床時間と睡眠の質 ・排便の有無と様子

これらの項目は、園での保育中の体調管理や配慮に直結するため、簡潔でも正確に記入するようにしましょう。

特に、「夜泣きで寝不足気味」や「今朝は便がややゆるめ」などの一言も、先生にとっては貴重な情報です。

園での様子に影響が出る可能性のある事柄は、積極的に記載しておくのが安心です。

家庭での様子は「ありのまま」で大丈夫

「食事が手抜きで…」「ずっとYouTube見せてしまった…」など、家庭での様子を正直に書くのがためらわれることもあるかもしれません。

しかし、先生たちは保護者の多忙さをよく理解していますし、連絡帳に“理想の子育て”を書く必要はありません。

たとえば「朝は機嫌が悪くて着替えに時間がかかりました」や「珍しく自分からおもちゃを片付けていました」など、ちょっとした日常でOKです。

その子の個性や気分が伝わることが、園でのかかわり方にもつながります。

特別なイベントがなかった日でも、「いつも通り元気に過ごしました」だけでも十分価値があります。

書く内容が思いつかないときの「定番ネタ」リスト

ネタがなくて困ったときは、以下のような“書きやすい定番テーマ”を活用してみましょう。

・好きな食べ物、最近のブーム(例:バナナを1日3回要求します)

・家での遊びの様子(例:車をずっと並べていました)

・おしゃべりの内容や言い間違い(例:「パジャマ」を「ぱーじゃま」と言います)

・きょうだいとの関わり(例:お姉ちゃんに注意されて泣いていました)

・就寝前のルーティン(例:絵本『だるまさんが』を読んでから寝ます)

これらはすべて、園での声かけや遊びのヒントにもつながります。

1行でもいいので、日替わりで少しずつ書き加えてみましょう。

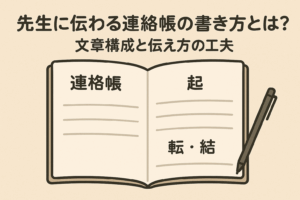

先生に伝わる連絡帳の書き方とは?文章構成と伝え方の工夫

5W1Hを意識して書くと伝わりやすくなる

連絡帳を書くときは、「いつ」「どこで」「だれが」「なにを」「なぜ」「どうしたか」の5W1Hを意識することで、エピソードに具体性が出ます。

たとえば「泣きました」だけでは先生は状況を把握しにくいですが、

「朝8時ごろ、歯みがきを嫌がって大泣き。終わったらすぐに落ち着きました」と書けば、感情の起伏やタイミングが伝わります。

文章例:「夕食後に絵本を読んでいたところ、『これ、せんせいにもみせる』とお気に入りのページを指差していました」

このように、子どもの行動に背景があると、先生も読みながら微笑ましく感じられます。

エピソードに時間や場所を添えるだけで、読み手への伝わり方が大きく変わります。

ポジティブな表現を意識するのが大切

たとえ少し気になることがあっても、できるだけ前向きな書き方を心がけると、先生とのやりとりがスムーズになります。

たとえば「言うことを聞きません」ではなく、「今日は自己主張が強く、自分の意見をしっかり伝えていました」といったように。

もちろん、事実を隠す必要はありません。

ただし、ネガティブな印象で終わらず、子どもの努力や感情に寄り添う書き方をすると、先生も安心して受け取れます。

園での対応も、より的確になります。

「困ったこと」も書いていい。でもセットで伝えるべきことがある

「昨夜なかなか寝てくれなかった」「着替えを嫌がって泣いた」など、少し困った出来事を書きたくなる日もあるでしょう。

その際には、必ず「園での様子に影響が出そうかどうか」や「家庭でどう対処したか」も添えるのがポイントです。

たとえば、「朝ごはんをほとんど食べずに登園した」だけでは不安が残りますが、

「朝ごはんはほとんど食べていませんが、本人は元気そうです。お昼でしっかり食べられるといいなと思っています」と続ければ、園側も対応しやすくなります。

先生と協力する姿勢が伝わることで、信頼関係もより深まります。

連絡帳がきっかけになる!先生との信頼関係の築き方

返信があるときは感謝の気持ちを伝える

連絡帳を通じて先生からコメントやアドバイスが返ってきた際は、そのやり取りを一方通行にしないことが大切です。

たとえ短い文でも、「昨日のコメントありがとうございました」「園での様子が知れて安心しました」とひと言添えるだけで、先生との距離がぐっと縮まります。

先生にとっても、保護者が読んでくれていると分かれば、安心して今後のやり取りを続けられるようになります。

また、やりとりの温度感が上がることで、ちょっとした育児相談も書きやすくなるというメリットもあります。

「子どもの姿」を一緒に喜ぶ気持ちを共有しよう

子どもが新しい言葉を話した、初めて箸を使った、兄弟にやさしくできた——そんな些細な成長でも、ぜひ連絡帳に書いて共有してみましょう。

たとえば、「今朝、靴を一人で履けるようになりました!園でも見守っていただけたらうれしいです」といった一文を添えるだけで、先生との温かい共感が生まれます。

保育士はその子の成長を見守るプロですが、保護者と一緒に喜びを分かち合うことがやりがいにもつながります。

連絡帳を「報告の場」から「共感の場」へと変える意識が、信頼の礎となります。

不安やお願いは遠慮せず、でも丁寧に伝える

「トイレトレーニングが進まず心配」「帰宅後に泣いてばかりで不安」など、子育ての悩みや疑問があれば、連絡帳で伝えても構いません。

ただし、クレームや強い要望にならないよう、「○○な様子がありました。園でも様子を見ていただけるとうれしいです」など、丁寧な言い回しを心がけるとスムーズです。

園側も、気兼ねなく受け取れる雰囲気があると、きちんと対応や助言をしやすくなります。

また、連絡帳で触れた内容は、後日先生から口頭で話しかけてもらえることも。

文章だけで終わらない“つながり”が生まれるきっかけとして活用していきましょう。

連絡帳がもっとラクになる!気負わず続けるコツ

毎日書かなくてもいい「ゆるルール」を決めよう

「毎日完璧に書かないと…」と思うと、それだけでプレッシャーになります。

特に忙しい朝や疲れ切った夜は、連絡帳を書く時間さえ惜しく感じてしまうこともあるでしょう。

そんなときは、「週に3回はしっかり書く」「土日明けは丁寧に、それ以外は一言だけ」など、自分なりの“ゆるいルール”を設定してみてください。

園によっては、「特に連絡がなければ空白でもOK」というところもあります。

必要最低限の記載だけでも構わないと自分に許可を出すことで、継続への心理的ハードルが大きく下がります。

書くことがない日は「定型文」で時短対応もアリ

どうしても何も書けないときは、使い回せる“定型パターン”をストックしておくと便利です。

以下は実際によく使われている時短フレーズの例です。

・「特に変わった様子はなく、元気に過ごしました」

・「朝から機嫌よく、いつも通り登園しました」

・「夜はぐっすり眠れていました」

・「気温が高かったので、水分を多めに摂りました」

これらは園側から見ても、状態を確認できる安心材料になります。

無理にエピソードを書こうとせず、“報告ベース”の連絡帳でも十分です。

アプリや音声入力を活用して手間を減らす

最近では、保育園によっては専用アプリでの連絡帳記入が導入されている場合もあります。

スマホからサクッと送れるので、わざわざ手書きする必要がなく、移動中や家事の合間にも入力できます。

また、スマホの音声入力を使えば、「今朝は6時起き、朝ごはんはパンとスープ」など話すだけで文章に。

忙しい中でも負担を最小限に抑えながら、継続しやすくなります。

「丁寧に書かないといけない」という思い込みを外し、便利なツールを積極的に取り入れていきましょう。

まとめ:連絡帳は「完璧」より「継続」が大事

保育園の連絡帳は、単なる報告の場ではなく、先生との大切なコミュニケーションツールです。

とはいえ、毎日書くのが負担に感じるのも当然のこと。

だからこそ、無理なく続けるためには「がんばりすぎない工夫」と「自分らしい書き方」が必要です。

今回の記事では、連絡帳が難しく感じる理由から、ネタに困らない書き方のヒント、そして先生との信頼関係を築くための視点までをご紹介しました。

ポイントを改めて整理すると以下のとおりです。

・連絡帳に正解はない。「うちの子らしさ」を伝えるだけで十分

・5W1Hで具体的に書くと、先生が園で活かしやすくなる

・気になることや不安は、遠慮せず丁寧に共有してみよう

・疲れた日は“ゆるく書く”ルールを設けて継続しやすく

・時短フレーズやアプリを活用して、書く負担を減らす

一番大切なのは、子どものことを「知ってほしい」「一緒に育てていきたい」という気持ち。

それがあれば、どんなスタイルでも、先生にはしっかりと伝わります。

あなたらしい連絡帳のペースを見つけて、子どもとの日々をゆるやかに記録していきましょう。