「朝は時間がない」「1秒でも長く寝ていたい」

そんな思いから、朝の家事をこなすことに

ストレスを感じている人は少なくありません。

実際、子育てや仕事との両立に追われる毎日では、

朝に家事の時間を確保するのは至難の業です。

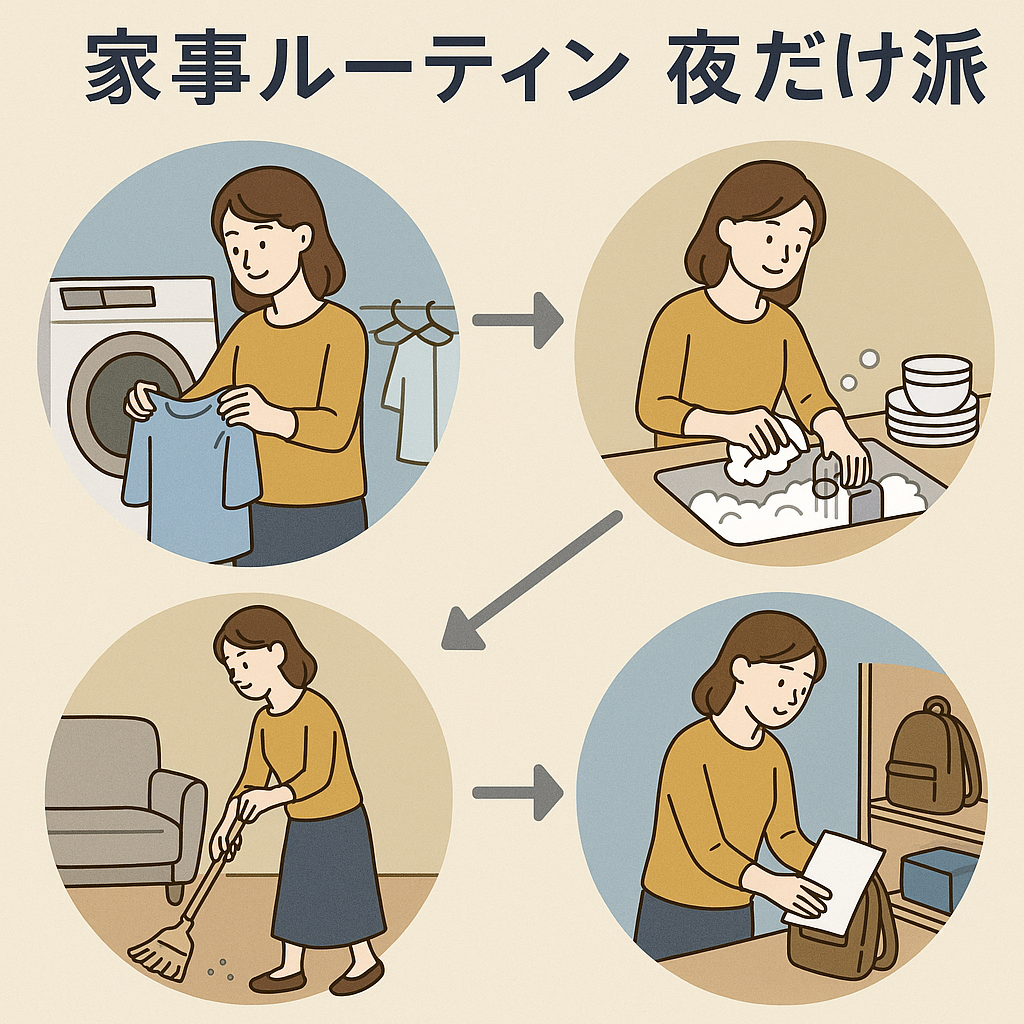

そんな中で注目されているのが「家事は夜だけ派」というライフスタイル。

夜に家事をまとめて済ませることで、朝のバタバタを解消し、

心に余裕をもたせる工夫が話題となっています。

本記事では、夜に家事を行うことで生活をスムーズに回している実例をもとに、

夜型家事派のリアルなルーティンと、すぐに取り入れられる工夫を詳しく紹介します。

自分に合ったライフスタイルを見つけ、無理なく

快適な暮らしを手に入れるヒントになれば幸いです。

夜型家事派の基本ルーティンとは?

洗濯は夜の部屋干しで完結する

多くの夜型家事派が取り入れているのが、

夜に洗濯をすませてしまう方法です。

家族全員がお風呂に入り終わったタイミングで洗濯機を回し、その日のうちに

干してしまうことで、朝に「洗濯物が溜まっている…」というプレッシャーから解放されます。

特に夏場は、夜干しでも朝にはほぼ乾いていることが多く、

乾燥機があれば天気も関係ありません。

また、「洗濯は21時までに洗濯機に入れる」というような

家庭内ルールを決めておくことで、家族も協力しやすくなります。

集合住宅の場合は、近隣への音の配慮も忘れずに行いましょう。

夕食後の片付けでシンクは空っぽに

夜に家事をまとめるうえで、シンクの中を空にして

寝ることも重要なポイントです。

朝起きたときに、洗っていない食器を見るだけで気分が落ち込む…

そんな経験がある人も多いのではないでしょうか。

夕食後にすぐ食器を洗い、クロスの上に広げて乾かすようにすれば、

翌朝の「洗い物からスタート」というストレスがなくなります。

さらに、余裕があるときは乾いた食器を食器棚にしまってから寝ることで、

朝の家事ゼロも実現可能です。

食洗機を使っている場合も、乾燥まで終わらせて寝る習慣をつけると、

家事の効率が格段に上がります。

翌日のゴミ出しも夜のうちに準備

朝のバタバタを減らすためには、ゴミ出しの準備も

夜のうちに済ませておくのが鉄則です。

自治体によっては前日の夜にゴミステーションに出すことができる地域もあるため、

そのルールに従えば朝の一手間をカットできます。

仮に朝しか出せない地域であっても、袋詰めして玄関にまとめておくだけで、

翌朝の手間が格段に減ります。

「朝やろう」と思っても、実際には時間に追われて忘れてしまったり、

余裕がなかったりするもの。

前日の夜に“やっておく”だけで、自分を助けることにつながります。

夜にすべて済ませることで朝の自由時間を確保

朝食はセルフスタイルで手間いらず

家族それぞれの出発時間が異なる家庭では、

朝食の準備だけでも大きな負担になります。

そこで「セルフ朝食スタイル」を導入することで、

朝の家事負担を大幅に軽減できます。

たとえば、パンやシリアルを置いた「朝食コーナー」をキッチンに作っておけば、

家族が自分で用意することが可能です。

紙ナプキンや小皿をそばに並べておけば、取り皿も手間も省けます。

食事を用意する時間が不要になるだけでなく、

「自分でできた」という子どもの自立心も育てられるというメリットもあります。

お弁当は夕食の延長で用意する

朝から一からお弁当を作るのは、

非常に手間がかかる家事の一つです。

夜型家事派が実践しているのは、夕食を少し多めに作って、

そのまま詰めるだけのスタイル。

これにより、朝に包丁を握る必要もなくなり、

お弁当作りにかかる時間がたったの数十秒で済みます。

余裕があるときには、焼きそばをオムレツで包むなど

簡単なアレンジを加えるのもおすすめです。

「きちんと作った感」は残しつつ、手間は最小限に抑えられます。

子どもたちの準備も前夜にサポート

朝の登園・登校準備は、親子ともに

慌ただしくなりがちな時間帯です。

しかし、夜のうちにランドセルや園バッグの中身を揃えておくことで、

翌朝の混乱を防げます。

とくに有効なのが、「準備コーナー」を

1カ所にまとめて“見える化”すること。

これにより、幼児でも自分で準備できるようになり、

親の負担も減ります。

「あれ持った?」「忘れ物ない?」と声をかける必要がなくなり、

朝のストレスを大きく軽減できます。

「掃除は朝派」の常識を手放す

夜にひと掃きでリビングが整う

「掃除は朝にやるもの」という固定観念が根強いですが、

実は夜に掃除することで快適さが持続するというメリットもあります。

たとえば、家族が寝静まった後に、リビングに置きっぱなしのおもちゃや

工作の残骸をさっとほうきで掃くだけでも、翌朝の気分がまったく違います。

重たい掃除機を出さずとも、軽いほうきなら音の心配もなく、

気楽に始めやすいのがポイント。

しかも、リビングに常設しておけば

「面倒だからやらない」という言い訳も減らせます。

完璧を目指さず「ゴミをためない」程度で済ませることで、

掃除が日常の延長線になります。

拭き掃除は使い捨てで手間をカット

テーブルやキッチンの拭き掃除は、

ふきんの管理が面倒になりがちです。

夜にサッと拭き上げて清潔を保つには、

使い捨てのペーパータオル+アルコールスプレーを活用するのが有効です。

ふきんの煮沸や漂白といった手間を減らしつつ、衛生面でも安心。

清掃のハードルが下がることで、

夜のうちに「リセット」ができるようになります。

何よりも「面倒くさい」という心理的ハードルを下げることが、

夜型家事の継続には欠かせません。

朝に掃除できる余力があれば、プラスαでOK

夜のうちに最低限の掃除を終えておくと、

朝に時間と気持ちの余裕が生まれます。

その結果、思いがけず早く起きられた日や、子どもがスムーズに準備を終えた朝に、

掃除機をかけるなど「追加の家事」を楽しめる余裕が出てきます。

これは、朝に「絶対やらなきゃ」という義務感を

手放したからこそ得られる自由です。

夜に最低限、朝に余力があれば+α。こうした柔軟なスタンスが、

続けやすい家事ルーティンのカギになります。

無理なく心地よく、自分の暮らしに合ったスタイルを

見つけるためのヒントになります。

夜型家事を支える「マイルール」の作り方

自分の「生活リズム」に合った時間割を作る

夜型家事を成功させるには、自分に合った

「時間割」を決めることが重要です。

たとえば、仕事から帰ってくる時間、子どもの就寝時間、夫の帰宅タイミングなど、

家族それぞれの生活パターンを把握したうえで、無理なく回せるスケジュールを

組むのがコツです。

また、あえて“やらない家事”を明確にすることで、

家事疲れを防ぐこともできます。

「朝はやらない」「週末にまとめる」など、

自分なりのルールを持つことが、続ける力になります。

家族との分担で無理のない夜家事を実現

夜にすべての家事を一人で抱えると、

どうしてもキャパオーバーになりがちです。

そこで必要なのが、家族との役割分担。

たとえば、夕食の片付けは子どもたちに手伝ってもらったり、洗濯物の仕分けは

パートナーが担当するなど、家事を「みんなで回す」意識を持つことが大切です。

特に夜は、体力も気力も落ちてくる時間帯なので、

家族の協力があるだけで精神的にも大きな支えになります。

「家族でやる夜家事」こそが、

家庭全体のリズムを整える鍵になるのです。

「やらなくてもいいこと」をあえて作る

夜型家事をストレスなく続けるためには、

「やらないことリスト」を作るのも有効な方法です。

たとえば、「床掃除は毎日はしない」「アイロンがけはまとめて週末に」など、

手を抜いても生活に支障が出ない部分は意識的に削っていきましょう。

すべてを完璧にやろうとすると、続けるのがしんどくなります。

大切なのは「自分が心地よいと感じる最低ラインを決める」こと。

そのラインを守ることこそが、暮らしの満足度を上げ、

自己肯定感を育てる結果につながります。

夜家事を習慣化するためのコツ

“はじめの一歩”を軽くして、動き出しを助ける

夜に家事をする習慣をつけるには、

「最初の一手」を軽くすることが非常に効果的です。

たとえば、「とりあえず5分だけ食器を片づける」「洗濯物を洗濯機に入れるだけ」など、

動き出すきっかけをつくることで、自然と次の家事にも取りかかれるようになります。

これは“作業興奮”という心理効果を活用した方法で、

最初のアクションがやる気のスイッチになるのです。

逆に「全部やらなきゃ」と構えてしまうと、

行動する前から心が折れてしまう原因に。

「5分だけ」からのスタートが、

継続につながる第一歩になります。

スマホやテレビを“ごほうび”にする

夜の家事は仕事や子育てのあとに行うため、

どうしても疲れがたまりがちです。

そこでおすすめなのが、

好きなことを「家事後のごほうび」に設定すること。

たとえば、「洗い物が終わったらスマホタイム」「掃除が終わったらドラマを見る」など、

楽しみを先に用意しておくと、家事に取り組むモチベーションが自然と上がります。

ごほうびは大げさなものでなくてもかまいません。

小さな楽しみを日常の中に組み込むことで、義務感ではなく

“自分のための家事”という意識が生まれます。

夜家事ルーティンを書き出して見える化

習慣化を目指すなら、

自分の家事ルーティンを「見える化」するのも効果的です。

ノートやホワイトボードに「夜やることリスト」を書き出しておけば、

忘れがちなタスクを管理しやすくなります。

また、終わったらチェックを入れることで達成感も得られます。

このチェックが「今日もちゃんとできた!」という実感につながり、

続ける力を後押ししてくれます。

リストは固定でなくても構いません。

その日の体調や予定に合わせて柔軟に変化させることで、

自分にとって無理のないスタイルを保つことができます。

まとめ:夜家事ルーティンで暮らしに余白と自信を

「朝にすべてをこなさなければ」という思い込みを手放し、夜に家事をシフトすることで、

生活にゆとりと安定感が生まれます。

夜だけ家事派の実践例から見えてくるのは、完璧を求めず、

自分に合ったペースで暮らすという選択の大切さです。

洗濯や掃除、食事の準備から子どもの支度まで、すべてを“夜にまとめる”ことで、

朝のストレスは劇的に軽減されます。

特に、ルールを家族で共有したり、やること・やらないことを整理することで、

負担の少ない家事スタイルを実現できます。

「朝が苦手でも大丈夫」「夜に頑張れば、朝は自由に過ごせる」

そんなふうに、

前向きに日常と向き合えることが、夜型家事の一番の魅力です。

ぜひあなたも、今日の夜から“小さな家事改革”を始めてみませんか?

無理のない自分らしい暮らし方で、心に余白のある毎日を手に入れましょう。