電子レンジの中央だけ温まらない原因とは?

フラットテーブル式の特性と加熱ムラ

電子レンジの中央部分が温まりにくいという悩みは、フラットテーブル式レンジの普及に伴い増加しています。 従来のターンテーブル式では、食品を回転させることでマイクロ波を均等に当てていました。 しかし、フラットタイプでは食品が動かず、マイクロ波の反射と拡散だけで加熱を行います。

特に、マイクロ波は波長の関係で一定間隔で強弱の差(定在波)を生みます。 この性質上、食品の位置によってはマイクロ波が届きにくく、中央部分に「温めムラ」が生じるのです。 つまり、中央部分が冷たく、端の方だけ熱いという現象は、構造上避けにくい課題といえるでしょう。

マイクロ波の拡散性能とセンサーの質

もう一つの大きな要因が、電子レンジに搭載されているセンサーの性能です。 高性能なレンジは赤外線センサーや重量センサーを駆使し、食材の状態を細かく把握しながら加熱します。 しかし、安価なモデルではセンサー精度が低く、温まり具合にムラが出やすくなります。

特にフラットタイプはマイクロ波が庫内底部から放射される仕組みのため、食材の位置にセンサーが適応できないと、過熱不足や加熱しすぎが起きる可能性が高まります。 加熱中に中央部だけが冷たい場合は、センサー機能が不十分な機種である可能性が高いです。

電子レンジの構造的限界とユーザー対策

電子レンジの仕組み上、どのモデルでも完全にムラをなくすことは困難です。 たとえば、冷凍食品や大きな弁当のように容器の端まで広がっている場合、庫内全体にマイクロ波が行き渡らず、一部が温まりにくくなることがあります。

このような場合の対策としては、以下のような工夫が有効です。 ・できるだけ中央を避けて、やや外側に寄せて加熱する ・途中で位置を変えたり、かき混ぜたりする ・一度に温める量を減らす、または数回に分けて加熱する

こうした工夫により、加熱ムラを最小限に抑えることが可能になります。 つまり、電子レンジの中央が温まりにくいのは「欠陥」ではなく「仕様」であると理解し、使い方を工夫することが重要です。

温めムラが出やすい食材と対策法

冷凍食品は特に注意が必要

冷凍食品は加熱ムラが起きやすい代表的な例です。 とくに揚げ物やパスタ、チャーハンなどの複数の具材を含むものは、部位によって水分量や密度が異なるため、ムラが顕著に表れます。

さらに、冷凍状態のままだと中心部まで熱が届きにくく、外側だけが先に解凍・加熱されてしまうケースが多くあります。 これを防ぐためには、冷凍食品を加熱する際に次のような工夫が有効です。

・あらかじめ冷蔵庫で軽く解凍しておく

・途中で裏返す、混ぜる、位置をずらす

・深さのある容器より平らな皿に移し替える

これにより、マイクロ波の届き方が改善され、より均一に温まるようになります。

厚みのある肉や根菜類は中心が冷たい

鶏肉や豚肉、またはにんじん・じゃがいもなどの根菜類も、電子レンジで温める際にムラが出やすい食材です。 なぜなら、これらは熱の通りに時間がかかるため、表面ばかりが加熱されて内部が冷たいままという現象が頻発します。

特に厚切り肉をそのまま電子レンジで加熱すると、外側は加熱されすぎてパサつく一方、中心部は生焼けになることがあります。 この場合、以下の対策を取ると効果的です。

・肉や野菜を薄くスライスする

・ラップをかけて蒸気を閉じ込める

・加熱後に2〜3分放置して余熱で火を通す

この「予熱利用」は見落とされがちですが、全体を均一に加熱するうえで非常に有効です。

容器選びと配置も温まり方に影響

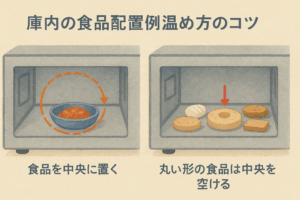

意外と見落とされがちな要素が「容器の形」と「配置場所」です。 四角い容器や、端がとがったデザインのものは、マイクロ波が一部に集中しやすく、加熱ムラが発生しやすい傾向があります。

理想的なのは、丸い陶器製の皿やボウルで、食材をなるべく平らに並べること。 また、フラットテーブル型の場合は「庫内中央を外して配置する」ことでムラを軽減できる場合があります。

多くの電子レンジでは、加熱が強くなるエリアが円形で示されており、そこに合わせて配置するのがポイントです。 中央に配置すると温まりにくい機種では、少し位置をずらして置くだけでも効果が期待できます。

フラットテーブルとターンテーブルの違い

ターンテーブル方式の特徴とメリット

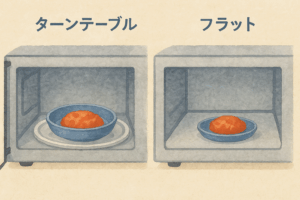

ターンテーブル方式の電子レンジは、内部にある丸い皿(ターンテーブル)が回転しながら加熱を行う仕組みです。 この方式の最大のメリットは、食品を回転させることでマイクロ波の当たり方を平均化し、加熱ムラを軽減できる点にあります。

たとえば、片寄った盛り付けをしても回転により全体にマイクロ波が届くため、ある程度均一に加熱が進みます。 また、構造がシンプルで安価なモデルが多く、温め専用で使いたい方には手頃な選択肢といえるでしょう。

しかし、容器のサイズに制限があり、大きな弁当箱や長方形の皿などは回転できないため、加熱に偏りが出る場合もあります。 この点がフラットテーブル式との大きな違いです。

フラットテーブル方式の利点と課題

フラットテーブル式は、回転皿がなく、庫内の底が平らな構造になっているのが特徴です。 この構造により、大きな容器や長方形のパック弁当なども安定して置くことができ、取り出しやすさと清掃のしやすさで高評価を得ています。

また、回転しないため料理の盛り付けや位置を自由にできる点も便利です。 しかし、前述のように温まり方にムラが出やすく、特に中央部分が冷たいまま残るというケースも見受けられます。

これは、フラット式が「食品を動かすのではなく、マイクロ波の放射を拡散させる」ことで加熱を試みているためです。 その拡散が十分でない機種では、どうしても「場所によって熱の伝わり方が異なる」結果になります。

どちらを選ぶべきか?用途に応じた選択を

ターンテーブルとフラットテーブル、どちらが良いかは使用目的によって異なります。 「主に冷凍食品やご飯の温めだけ」というシンプルな用途であれば、ターンテーブル式の方が加熱ムラも少なく、価格も抑えられるためおすすめです。

一方で、調理機能を重視したい場合や、大きな容器を頻繁に使う場合は、フラットテーブル式の方が使い勝手は良好です。 ただし、センサー性能が高いモデルを選ばないと加熱の不満が残る可能性が高くなります。

そのため、フラットテーブル式を選ぶ際は「赤外線センサー搭載」や「多点温度制御」などの記載がある上位モデルを選ぶのが賢明です。 予算と用途のバランスを見極め、自分の生活スタイルに合った機種を選ぶことが大切です。

センサー性能の違いが温め精度を左右する

電子レンジのセンサーは「脳」の役割を担う

電子レンジに搭載されているセンサーは、食材の温度や蒸気、重量などを検知して加熱時間を自動で調整する役割を持っています。 このセンサーが高性能であればあるほど、ムラのない均一な加熱が可能になります。

たとえば、高級機に搭載される赤外線センサーは、食材の表面温度を直接読み取るため、加熱しすぎや不足を防ぎやすいのが特徴です。 一方、低価格モデルによくあるシンプルなセンサーは、庫内の湿度や蒸気量のみで判断するため、精度が落ち、結果として「中央だけ冷たい」「部分的に熱すぎる」などの現象が起こりやすくなります。

センサー無しモデルでは手動対応が必須

特に注意すべきは、フラットテーブル式でセンサーを搭載していない、もしくは簡易的な温度センサーしかないモデルです。 こうした機種では、加熱時間が一律で設定されるため、実際の食材の状態に応じた調整がされません。

そのため、ユーザー自身が加熱中に様子を見たり、加熱後にかき混ぜたり、数回に分けて温めるといった手動対応が求められます。 「ボタンひとつで完了させたい」という方にとっては不満に感じやすい点でもあります。

手動対応が苦にならない、もしくは加熱対象がいつも同じという方であれば大きな問題ではないかもしれませんが、幅広い食材を扱う家庭ではセンサー性能が加熱の快適さを大きく左右します。

購入時は「センサーの種類と性能」をチェック

電子レンジ選びで意外と見落とされがちなのが「センサーの種類と性能」です。 たとえば、赤外線センサーは精度が高い一方で、価格が高くなります。 蒸気センサーや重量センサーもありますが、それぞれ得意・不得意があり、加熱ムラの起こり方にも影響します。

メーカーやモデルによっては、「庫内中央は加熱が弱い」といったレビューも見られるため、購入前には口コミや製品ページでセンサー機能の詳細を確認することが重要です。

センサー性能が不十分な機種では、たとえ高出力でも温めムラが起こりやすいため、「ワット数」や「フラット構造」だけで選ぶのではなく、「自動加熱の精度」にも注目すべきです。

電子レンジの加熱ムラを防ぐテクニック集

配置の工夫で加熱効率が劇的に変わる

電子レンジでの加熱ムラを防ぐためには、食品の配置が非常に重要です。 特にフラットテーブル式の場合は、庫内の「どこに置くか」で仕上がりが大きく変わることがあります。

基本的なポイントは、食品をできるだけ「中央から少しずらして置く」こと。 マイクロ波は中央部分に拡散されにくい傾向があるため、やや外側に配置することで、より均等に加熱されやすくなります。

また、容器の選び方も重要です。四角い容器よりも丸い器の方がマイクロ波が均等に当たりやすく、結果として加熱ムラが抑えられます。

ラップやペーパーの使い方で仕上がりが変わる

食材の種類によって、ラップやキッチンペーパーの使い方を変えると、

加熱効率が格段に上がります。

たとえば、水分を保ちたい煮物やご飯などは、ラップをふんわりかけて加熱することで、蒸気が閉じ込められ、全体がムラなく温まります。 逆に、から揚げやフライなどの揚げ物は、キッチンペーパーを敷いてラップをかけずに加熱することで、余分な水分や油を吸収し、ベチャつき防止になります。

加熱する料理や食材に応じて、「包む」「ふたをする」「敷く」などの方法を

使い分けることが、均一な加熱のコツです。

途中で混ぜる・返す・移動させることの重要性

どんなに高性能な電子レンジでも、完全にムラなく加熱するのは困難です。 そのため、途中で一度加熱を止めて「混ぜる」「ひっくり返す」「位置を変える」などの手間をかけることで、格段に仕上がりが向上します。

たとえば、チャーハンやパスタなどの冷凍食品は、レンジの加熱途中で一度全体をかき混ぜるだけで、中心までしっかり熱が通るようになります。 また、肉や根菜などの大きな塊は、裏返して加熱することで内部まで火が通りやすくなります。

少しの工夫と手間で、電子レンジはもっと賢く使える家電になります。

「ただ温める」から「上手に調理する」へと、使い方をレベルアップさせていきましょう。

まとめ:電子レンジの加熱ムラは「使い方」で防げる

なぜ中央だけ温まらないのか?原因を知ることが第一歩

電子レンジで中央が温まらない現象は、多くの家庭で見られる一般的な悩みです。 その主な原因は、マイクロ波の性質と構造上の制約、そして機種ごとのセンサー性能にあります。

とくにフラットテーブル式では、ターンテーブルのように食材が動かないため、マイクロ波の届き方に偏りが出やすく、加熱ムラが生じやすくなります。 この「ムラ」は機械の不良ではなく、電子レンジの構造上どうしても起こり得る現象です。

加熱ムラを防ぐために今日からできること

電子レンジを効果的に使うには、ちょっとした工夫と習慣の積み重ねが重要です。

・食品を中央からずらして置く

・ラップやペーパーを使い分ける

・途中で混ぜたり、返したりする

・器は丸いものを選ぶ

・センサー性能を理解して使う

こうしたテクニックを意識するだけで、加熱ムラを大幅に改善できます。

「電子レンジはボタンを押すだけ」ではなく、「少しだけ使いこなす意識」が必要なのです。

機種選びも大切!目的に合ったレンジを選ぼう

今後電子レンジを買い替える予定がある方は、「ターンテーブル式」か

「フラットテーブル式」かだけでなく、「センサー性能」も必ずチェックしましょう。

赤外線センサーや多点センサーを搭載している機種であれば、加熱ムラが少なく、ストレスも軽減されます。 一方、低価格モデルを選ぶ場合は、手動で調整することを前提に使い方を工夫する必要があります。

電子レンジの性能を活かすも殺すも、ユーザー次第です。 本記事で紹介したポイントを意識し、あなたのキッチンで電子レンジをもっと便利で快適な家電として活用してみてください。