ドライヤーの吸い込み口掃除が重要な理由

吸い込み口にほこりが溜まると何が起こるのか?

毎日使うドライヤーは、髪を乾かすだけでなくスタイリングや寒さ対策にも欠かせない家電です。 しかし、吸い込み口にほこりが蓄積すると、さまざまなトラブルの原因になることをご存知でしょうか。

吸い込み口は、室内の空気を取り込みながら動作しています。 このとき、空気中のほこりや髪の毛、小さな繊維くずなども一緒に吸い込まれ、内部に蓄積していきます。 そのまま放置すると、風量の低下や異常加熱、さらには火花が出る原因にもなりかねません。

さらに、ほこりが熱源部分に達すると焦げ臭いにおいや異音、発煙といった危険な症状が発生するリスクがあります。 ドライヤーの寿命を縮めるばかりか、思わぬ事故につながる可能性もあるため、こまめな掃除が欠かせません。

メーカーも推奨する月1回の掃除

テスコムやパナソニックなど、主要家電メーカーは共通して「吸い込み口の掃除は月1回以上」を推奨しています。 これは、定期的なメンテナンスにより、製品本来の性能を保ち、安全かつ快適に使用するためです。

特に冬場や花粉シーズン、ペットを飼っている家庭などでは、通常より多くのほこりが空中に舞っているため、頻度を高める必要があるでしょう。 ドライヤーを買い替える前に、まずはお手入れを見直すことで、快適さが戻る可能性があります。

吸い込み口のフィルターが外せるタイプであれば、より丁寧な掃除が可能です。 掃除の仕方をマスターすれば、ドライヤーの性能も持続し、節電効果にもつながるのです。

吸い込み口掃除を怠ると火災の危険も

ヤフー知恵袋にも「ドライヤーの中で火花が出る」「焦げ臭いにおいがして不安」といった投稿が目立ちます。 これらの多くが、吸い込み口や吹き出し口にほこりが詰まったことによる発熱や過負荷が原因とされています。

ドライヤーは小型で手軽に使える反面、強力な熱と風を扱う機械です。 そのため、メンテナンスを怠れば、電気ショートや発火のリスクが現実化してしまう可能性もあります。

製品によっては、安全装置(サーモスイッチ)で自動停止することもありますが、それでも完全に安心というわけではありません。 日々の安全と家族の安心のためにも、吸い込み口の掃除は習慣化すべきでしょう。

ドライヤー吸い込み口の正しい掃除方法

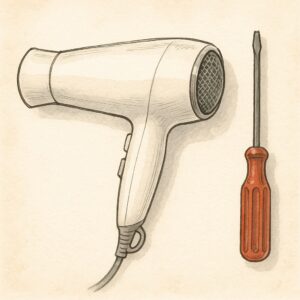

掃除に必要な道具と準備

ドライヤーの吸い込み口を安全かつ効果的に掃除するには、いくつかの道具と事前準備が必要です。 まず準備するものは、やわらかい布、使い古しの歯ブラシ、綿棒、掃除機、そして水で薄めた中性洗剤または石けん水です。

布や歯ブラシは新品である必要はなく、家庭にあるもので構いません。 また、掃除中にほこりが床に落ちることがあるため、ドライヤーの下に新聞紙などを敷いておくと片付けが楽になります。

安全面では、掃除を始める前に必ず電源をオフにし、プラグをコンセントから抜いてください。 使用直後のドライヤーは高温になっていることがあるため、本体が冷えてから作業に取り掛かるようにしましょう。

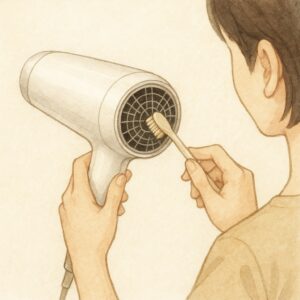

吸い込み口のほこりをブラシと掃除機で除去

吸い込み口の掃除は、基本的に「かき出す+吸い取る」作業の繰り返しです。 まずは歯ブラシや綿棒を使って、目に見えるほこりや髪の毛を優しくかき出していきます。 このとき、くるくると円を描くように動かすと、フィルターに絡んだごみが取れやすくなります。

ある程度汚れが浮いたら、掃除機を使って吸い込みましょう。 ノズルは先の細いタイプやブラシ付きのアタッチメントがあると便利です。 ドライヤー本体に強く押しつけすぎないようにし、表面をなでるように掃除します。

取り外し可能なフィルターが付いている機種なら、フィルターを外して内部までしっかり掃除することができます。 水洗い可能であれば、乾いた状態で再装着することを忘れないでください。

こびりついた汚れには湿らせた布で対応

ブラシや掃除機では取りきれない頑固な汚れには、石けん水や薄めた中性洗剤を使います。 布に少量の液を含ませ、しっかり絞ってから吸い込み口の外側を優しく拭き取ります。

このときも、決して直接洗剤をドライヤーにかけてはいけません。 電気製品である以上、水気は最小限に抑える必要があります。 拭き掃除後は、乾いた布でしっかり水分を取り除き、自然乾燥させてから使用しましょう。

また、爪楊枝や針金など先端が鋭利な道具は、吸い込み口の網や内部フィルターを傷つける恐れがあるため、使用は避けてください。 綿棒やストローなど、柔らかく安全な道具で対応するのが賢明です。

掃除の頻度とタイミングを見極めるコツ

月に1回は必須の定期メンテナンス

多くのメーカーが推奨しているのは「月1回以上」の吸い込み口掃除です。 特に毎日使っている場合や家族が多い家庭では、思っている以上にほこりが溜まりやすいため、2週間に1回のペースでもちょうど良いことがあります。

掃除を怠ると、風量が弱くなったり異常加熱したりといった不具合が発生します。 このような症状が出たときは、すでに内部にほこりが蓄積しているサインかもしれません。

毎月のルーチンに組み込んでおくことで、習慣として忘れずにお手入れできるようになります。 たとえば「月初めの週末はドライヤー掃除の日」と決めておくと、自然と意識が向くでしょう。

季節や環境によって頻度を調整する

吸い込み口の汚れ具合は、使用環境によっても大きく異なります。 たとえば冬場は静電気が発生しやすく、髪の毛や繊維くずが吸着しやすいため、通常より多めの掃除が必要です。

また、ペットを飼っている家庭や、室内干しが多い家庭では、空気中に舞う毛やほこりの量が多くなりがちです。 このような状況下では、月1回ではなく2回以上の頻度で掃除するのが望ましいといえます。

さらに、花粉シーズンや梅雨時期など、室内の換気が制限される時期には、吸い込み口の汚れが加速することもあります。 環境に応じて柔軟に掃除ペースを調整しましょう。

見た目やにおいから判断するサイン

掃除のタイミングを見極めるには、見た目やにおいにも注目しましょう。 吸い込み口の網目に白っぽいほこりが目立つようになってきたら、すぐに掃除が必要です。

また、使用中に「焦げくさい」「ホコリっぽい」などの異臭を感じる場合は、内部に汚れが溜まりすぎている証拠。 放置していると、熱がこもって発煙や故障の原因になるため、すぐに電源を切ってお手入れを行いましょう。

風量が明らかに弱くなった、風がぬるい、途中で止まるといった変化も、掃除のサインです。 定期的に状態をチェックしながら、早めの対処を心がけましょう。

掃除しやすいドライヤーの選び方と注意点

メンテナンス性に優れた機種を選ぶポイント

ドライヤーは毎日使うからこそ、掃除がしやすい構造かどうかが重要です。 まず注目したいのは「吸い込み口フィルターが取り外せるタイプ」かどうか。 取り外しができる機種であれば、内部のほこりまでしっかり掃除でき、衛生面でも安心です。

次に確認すべきは、吸い込み口の網目の形状です。 極端に細かすぎる網は、ほこりが詰まりやすく、掃除の手間がかかります。 一方で、目が粗すぎると異物が侵入しやすいため、バランスが大切です。

また、ナノイーやイオンドライヤーなどの機能付きモデルは、専用の吹出口があるため、そこも掃除対象になります。 こうした高機能ドライヤーの場合は、取り扱い説明書を事前にチェックし、メンテナンス性も含めて検討しましょう。

安全性と故障リスクを左右する構造の違い

構造によっては、ユーザーが簡単に掃除できないタイプのドライヤーもあります。 とくに、吸い込み口が完全に固定されていて分解不可のモデルでは、奥の汚れを取るのが困難です。 このような機種では、故障や発煙リスクが高まりやすくなります。

また、ファン部分までほこりが入りやすい構造になっていると、モーターに負担がかかり寿命が縮むおそれもあります。 掃除がしにくいドライヤーは、使用環境によっては頻繁な買い替えが必要になる可能性もあります。

掃除のしやすさは、製品寿命や安全性にも直結する要素です。 購入時には、デザインや機能性だけでなく、メンテナンスのしやすさも重視しましょう。

ドライヤー選びで見落としがちなチェックポイント

意外と見落としがちなのが、掃除のしやすさに関する「メーカーの情報開示」です。 公式サイトや取扱説明書で、掃除方法を丁寧に解説しているメーカーは、製品への信頼性も高い傾向があります。

一方で、掃除についての情報が乏しかったり、工具が必要なタイプのドライヤーは、家庭でのメンテナンスが難しくなりがちです。 分解が必要なタイプは、故障リスクも上がり、メーカー保証の対象外になる場合もあります。

また、静音設計や折りたたみ式など、便利機能を重視しすぎると、掃除性が犠牲になっていることもあります。 自分の生活スタイルに合った「掃除が簡単で、扱いやすい」モデルを選ぶことが、長く快適に使うコツです。

吸い込み口掃除のNG行動とトラブル対策

やってはいけない掃除方法とは?

ドライヤーの吸い込み口を掃除する際、誤った方法で手入れをしてしまうと、かえって故障や事故の原因になります。 たとえば、アルコールや除光液、強力な洗剤を使って拭き取るのはNGです。 プラスチックの変色やひび割れ、内部部品の劣化を引き起こすおそれがあります。

また、ドライヤーを通電したまま掃除するのも非常に危険です。 感電やショートのリスクがあるため、必ずコンセントからプラグを抜いてから作業を始めましょう。 使用直後は本体が高温になっているので、冷却後に行うことも忘れないようにしてください。

さらに、金属製の細い棒やピンセットで無理に奥のほこりを取ろうとする行為も避けましょう。 内部を傷つけるだけでなく、ファンやモーターに負担をかけ、故障の原因になることがあります。

掃除しても汚れが取れないときの対処法

掃除をしても吸い込み口にこびりついたほこりが取れない場合は、以下の手順で対応しましょう。 まずは綿棒に水で薄めた中性洗剤を含ませ、フィルターの表面をやさしく拭きます。 次に掃除機のノズルを近づけて、浮かせた汚れを吸い取ります。

それでも取りきれない場合は、歯ブラシの先を少し濡らしてこすることで、こびりついた部分が柔らかくなり、除去しやすくなります。 ただし、水分が内部に入りすぎないよう注意し、作業後はしっかり乾かすことが大切です。

掃除のしすぎでフィルターが変形したり破損してしまった場合は、メーカーでの交換や修理対応を検討する必要があります。 無理に使い続けると、故障や発火の原因となるので注意しましょう。

トラブルが起きた場合の対応手順

万が一、掃除中や掃除後に「焦げたにおいがする」「風が出なくなった」「異音がする」などの症状が出た場合、まずは使用を中止してください。 そのまま使い続けると、火災や感電など重大な事故につながるおそれがあります。

次に確認すべきは、ドライヤー本体の取り扱い説明書です。 多くのメーカーでは、トラブル時の対処法や問い合わせ先が明記されています。

メーカー保証期間内であれば、修理や交換の対応が可能なケースもあります。 自己判断で分解や修理を行わず、専門の窓口に相談するのが最も安全かつ確実な対応方法です。