「うちの子、歯みがきを嫌がって全然してくれない…」

「電動歯ブラシっていつから使えるの?」

そんな疑問やお悩みを持つ親御さんは少なくありません。特に小さな子どもの歯みがきは、時間との戦いになりがち。そこで注目されているのが「電動歯ブラシ」の導入です。

この記事では、小児歯科の意見を参考にしながら、子どもに電動歯ブラシを使い始めるタイミングや、年齢に合った選び方、使い方のポイントを徹底解説!子どもが楽しく安全に歯みがき習慣を身につけられるよう、親として知っておきたい情報をわかりやすくまとめました。

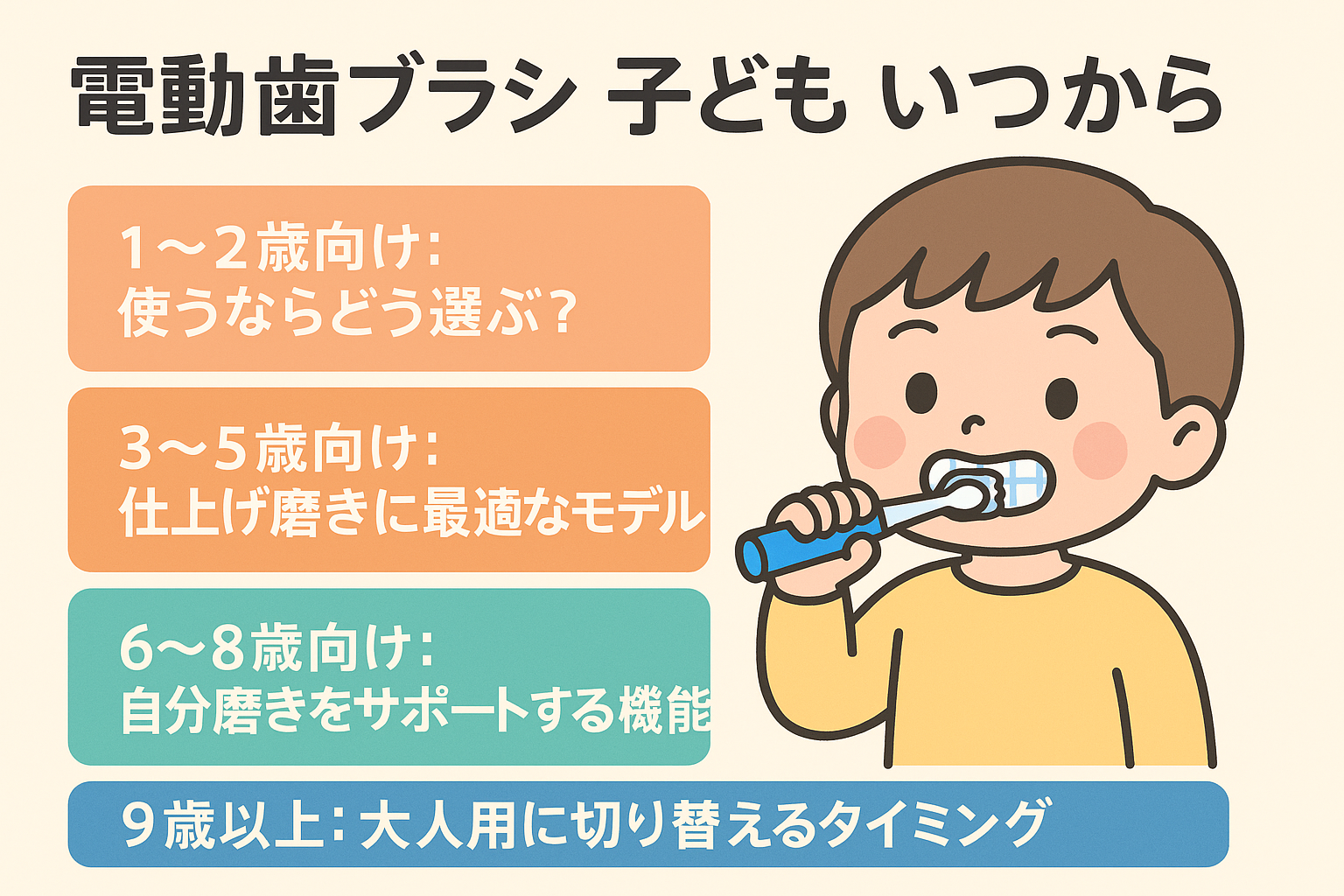

子どもに電動歯ブラシは何歳から使っていいの?

そもそも電動歯ブラシは子どもに安全?

電動歯ブラシは基本的に正しく使えば子どもにも安全なアイテムです。大人と違って力加減や動かし方が難しい子どもでも、電動の力で一定のリズムと強さで磨けるため、歯みがきの質が上がるという利点があります。ただし、乳幼児期の子どもにいきなり使わせるのはNGです。子どもの口の中はとても敏感で、小さな刺激でも嫌がったり、傷つけてしまう可能性があります。特に1〜2歳の乳児に使う際は、ブラシの先端がやわらかく、ヘッドが小さい子ども専用の製品を選ぶことが大切です。また、必ず親の目の届く範囲で使わせ、最初は仕上げ磨き用として取り入れるのが安心です。

一般的には何歳からが目安?

多くの歯科医や専門家が推奨している目安は3歳以降です。3歳頃になると、乳歯も生えそろい始め、自分で歯みがきをする習慣が身についてきます。この時期から、手動の歯ブラシでは届きにくい奥歯や歯間の汚れを落とす補助として電動歯ブラシを活用するのは効果的です。もちろん、年齢だけで判断するのではなく、お子さんの口の中の状態や、歯みがきに対する慣れも考慮に入れる必要があります。

小児歯科医がすすめる年齢とは?

小児歯科医の多くは「3〜4歳頃から、親の仕上げ磨き用として電動歯ブラシを導入するのがベスト」と話しています。子どもが自分で歯みがきを始めても、まだうまく磨けないため、親の仕上げ磨きが重要です。そこで電動歯ブラシを取り入れることで、短時間でも効率的に汚れを落とせるようになります。また、6歳以降になると「自分で磨く練習」として、子ども用の電動歯ブラシを持たせてもOKです。

年齢ごとの歯の発達に合わせた使い方

子どもの年齢ごとに歯の生え方や口の大きさが異なります。1〜2歳は前歯が中心なので、やわらかいシリコンブラシがよく使われます。3〜5歳は奥歯も生え始めるため、よりしっかりと磨ける細かい毛のブラシが必要です。6歳以降は第一大臼歯(6歳臼歯)が生えるため、特に奥歯の磨き残しに注意が必要になります。成長に合わせて、ブラシのヘッドの大きさや振動の強さを調整できる製品を選びましょう。

手動歯ブラシと併用すべきか?

はい、併用するのが理想的です。電動歯ブラシを使っていても、歯みがき指導の基本は手動のブラッシングにあります。特に幼い子どもの場合、電動に頼りすぎると「自分で磨く力」が育ちません。手動での感覚を養うためにも、普段は手動、仕上げに電動という使い分けがオススメです。日によって使い分けるなど、楽しく続けられる工夫も大切です。

電動歯ブラシのメリットとデメリット

自分で磨く力が弱い子におすすめな理由

電動歯ブラシは、子どもがまだ上手に手を動かせない段階でも、一定のリズムと強さで振動してくれるため、磨き残しを減らすことができます。特に、力加減がうまくできない子どもには最適です。また、電動ブラシは歯に当てるだけで自動的に汚れを落としてくれるため、親が仕上げ磨きをする際にも手間が減ります。手動だと1本ずつ磨く必要がありますが、電動ブラシなら短時間で効率的にケアができるのです。

歯みがき嫌いな子どもに使える工夫

「歯みがきがイヤだ!」という子どもにとって、電動歯ブラシは救世主になることもあります。最近ではキャラクター付きや音楽が流れるタイプ、光るモデルなど、子どもの興味を引く仕掛けが満載の電動ブラシも登場しています。歯みがきが「遊び感覚」でできるようになると、毎日の習慣化もスムーズになります。また、アプリ連携型のブラシなら、ゲーム感覚で歯みがき時間を記録することもでき、親子で楽しみながら続けられます。

誤った使い方で起きるリスクとは?

一方で、使い方を間違えるとリスクもあります。強く押し付けすぎたり、同じ場所を長時間磨くと、歯ぐきを傷つける恐れがあります。また、ヘッドが大きすぎると、子どもの小さな口には合わず、奥まで届かなかったり、口内を傷つけることも。さらに、電動ブラシの使用時間が長すぎると、逆にエナメル質をすり減らすこともあるので注意が必要です。正しい使い方を理解したうえで、安全に使いましょう。

親が仕上げ磨きをする場合の注意点

仕上げ磨きに電動歯ブラシを使う場合、まず「力を入れすぎない」ことが大前提です。振動があるため、優しく当てるだけで十分磨けます。親の方がつい力を入れがちですが、子どもの歯ぐきはとてもデリケートです。また、子どもがびっくりしないように、最初は手動から始め、徐々に慣れさせていくと安心です。使用前には必ず動作確認をし、歯みがき中も表情や反応を見ながら進めましょう。

メリットとデメリットを表で比較!

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 磨き残し | 減らしやすい | 正しい当て方が必要 |

| 時間短縮 | 効率よく短時間で磨ける | 使い方を覚えるまでに時間がかかる |

| 子どものモチベーション | 音や光で楽しくできる | 音や振動を怖がる子もいる |

| 費用 | 長く使える | 初期費用が高い・替えブラシのコスト |

| 衛生面 | 衛生管理がしやすい | 定期的な交換・メンテナンスが必要 |

(続きます。次は「年齢別おすすめ電動歯ブラシガイド」の5つの小見出しの本文を作成します)

年齢別おすすめ電動歯ブラシガイド

1〜2歳向け:使うならどう選ぶ?

1〜2歳は歯みがき習慣をスタートする大切な時期です。この時期に電動歯ブラシを使うなら、必ず「乳児専用」と表示された製品を選びましょう。具体的には、シリコン製の超やわらかいブラシがついていて、口の中を傷つけないように設計されているものが理想です。また、この年齢は自分で歯を磨くというより、親が行う仕上げ磨きが中心になります。振動が強すぎると怖がって嫌がるので、微細な振動タイプや、音が静かなモデルを選ぶとスムーズです。

さらに、グリップ部分が滑りにくく、親が持ちやすい形状であることもポイント。1〜2歳はまだ口の中も小さいので、ブラシのヘッドは極小サイズで、奥まで入りすぎない「安全ストッパー」付きのタイプがおすすめです。メーカーによっては、0歳から使用可能と書かれている製品もありますが、基本的にはまずは手動歯ブラシで慣らし、電動はあくまで補助的に取り入れる程度にしましょう。

3〜5歳向け:仕上げ磨きに最適なモデル

3〜5歳になると、自分で歯みがきをする習慣がつき始めますが、まだまだ手先が不器用なため、磨き残しが多くなりがちです。この時期に電動歯ブラシを取り入れるなら、親の仕上げ磨き用として活用するのがベスト。この年代向けには、小型の丸型回転ブラシや、軽量設計で静音性の高いモデルがおすすめです。

キャラクターが描かれたモデルや光るタイプは、子どもの興味を引きやすく、「歯みがき=楽しいこと」と感じさせるのに役立ちます。ブラシの毛は、歯ぐきを傷つけないようソフトタイプを選びましょう。また、親が磨く際に、子どもの動きに合わせてスムーズに扱えるよう、ヘッドの角度が調整しやすい設計になっていると便利です。

この時期は奥歯も生え始めるタイミングなので、奥歯の裏側など、磨きにくい部分をしっかりケアできるような細部設計のあるブラシを選ぶと良いですね。

6〜8歳向け:自分磨きをサポートする機能

6〜8歳は「自分で歯みがきができるようになる」重要な時期です。とはいえ、まだ手の動かし方や歯の隙間のケアが完璧ではないので、電動歯ブラシで磨きのサポートをすることが有効です。この年齢におすすめなのが、タイマー付きや圧力センサー付きのモデル。これにより、適切な時間と力で歯みがきができるようになります。

特に永久歯が生え始めるこの年代では、「6歳臼歯」のケアが非常に重要です。奥歯の溝は虫歯になりやすいため、毛先が細く入り込む構造の電動ブラシを使えば、磨き残しを減らすことができます。また、Bluetooth対応でスマホと連携し、アプリを使って楽しく歯みがきができるモデルも人気です。ゲーム感覚で取り組めるため、毎日の習慣化にもつながります。

自立を促すためにも、子ども自身が「選んで使う」という体験を大切にすると、歯みがきへの意識も高まりますよ。

9歳以上:大人用に切り替えるタイミング

9歳を過ぎると、多くの子どもはほとんどの乳歯が抜け始め、永久歯に生え変わる時期に入ります。このタイミングで、子ども用電動歯ブラシから大人用モデルにステップアップするのも一つの選択肢です。ただし、いきなり強い振動の大人用を使うのではなく、**子どもでも使える中間タイプ(ジュニアモデル)**がオススメです。

ブラシヘッドはやや大きめでもOKですが、毛のやわらかさやグリップの持ちやすさには引き続き注意しましょう。機能としては、モード切替ができるタイプを選べば、子どもが慣れるまで「やさしいモード」で使用し、成長に応じて標準モードに変えることができます。

また、歯並びの矯正をしている子どもも多い時期なので、矯正器具対応のブラシを選ぶと、装置の周りもしっかりケアできます。学校などで使う場合には、携帯ケース付きのモデルや、防水性能が高いモデルも便利ですね。

音や振動が苦手な子への対応法

電動歯ブラシは便利ですが、中には「音がうるさい」「振動が怖い」と感じてしまう子もいます。その場合は、無理に使わせるのではなく、慣れさせる工夫を取り入れることが大切です。まずは電源を入れずにブラシ部分だけを見せて触らせてみたり、親が自分で使って見せるなどして、恐怖心をやわらげましょう。

最近では「超静音タイプ」や「振動レベルを調整できるモデル」も増えています。中には「手動+振動機能のみ」のシンプルなタイプもあり、段階的に慣れさせるのに最適です。また、音や振動の感覚過敏がある場合は、無理せず手動で磨き、タイミングを見て再チャレンジするのも良い方法です。

お子さんが安心して使えるようになるまでは、焦らず一緒に慣れていく気持ちが大切。何より、「歯みがき=怖くない・気持ちいい」という経験を積み重ねることが、将来の口腔ケアにつながります。

(続いて「電動歯ブラシを安全に使うためのポイント」の本文に進みます)

電動歯ブラシを安全に使うためのポイント

使用時間と頻度の目安とは?

子どもが電動歯ブラシを使う際に大切なのが「使用時間」と「頻度」です。基本的には1回の歯みがきにつき2〜3分程度が適切な目安です。長すぎると歯ぐきを傷める可能性があり、短すぎると汚れが落ちにくくなってしまいます。多くの電動歯ブラシには「2分タイマー」機能がついているので、それを活用すると良いでしょう。

頻度については、**1日2回(朝と夜)**が理想的です。特に夜寝る前は、虫歯のリスクを下げるためにも丁寧なブラッシングが欠かせません。ただし、過剰に使うと逆に歯の表面を傷つけることもあるため、正しい方法と回数を守ることが大切です。毎日同じペースで、無理なく続けることが子どもの歯の健康につながります。

電動歯ブラシを使っているからといって「しっかり磨けている」と思い込まず、磨き残しがないか確認する習慣も忘れずに。

持たせ方や支え方のコツ

子どもが電動歯ブラシを使うとき、持ち方ひとつで磨きやすさが大きく変わります。まずは、グリップが太めで滑りにくいものを選ぶと、小さな手でもしっかり握ることができます。電動歯ブラシは、動かすというより「歯に当てるだけで磨ける」仕組みなので、必要以上に力を入れさせないよう注意が必要です。

親が支えるときは、子どもの頭を軽く押さえて固定しながら、手を添えて動きをガイドするのがコツ。特に奥歯や前歯の裏側など、子どもが自分で届きにくい場所は、親が角度を調整しながらサポートしてあげましょう。

また、磨くときは「小刻みに動かす」ことがポイント。電動の力で汚れは落ちるため、ブラシ自体を大きく動かす必要はありません。正しい持ち方と動かし方を一緒に練習していきましょう。

定期的なブラシ交換の重要性

意外と見落とされがちなのが、ブラシ部分の定期交換です。子ども用でも、使用頻度によって毛先が開いたり、雑菌が繁殖したりします。一般的には1〜3ヶ月に1回の交換が推奨されていますが、毛先が広がってきたら早めに替えましょう。

特に電動ブラシは振動の影響で、手動よりも毛先の劣化が早い傾向があります。交換時期を忘れないように、カレンダーやスマホのリマインダーで管理すると便利です。

また、ブラシの種類によっては、交換時期が色でわかる「色落ちサイン付き」のものもあります。替えブラシの在庫を常に1つ用意しておくと安心ですね。

ブラシが古くなっていると、せっかく電動で磨いても効果が激減してしまいます。安全で効果的な歯みがきのためにも、ブラシのチェックは定期的に行いましょう。

衛生管理と保管方法

子どもが使う電動歯ブラシは、常に清潔に保つことがとても大切です。使用後は、ブラシを流水でしっかり洗い、タオルやティッシュで水気を取り除いてから保管します。濡れたまま放置すると、細菌やカビが繁殖する恐れがあります。

保管場所にも注意が必要で、風通しがよく湿気の少ない場所に立てて保管するのが基本。お風呂場など湿気の多い場所に置きっぱなしにするのは避けましょう。また、家族で電動ブラシを共有している場合は、ブラシ部分が接触しないように工夫することも大切です。

収納ケースや専用のスタンド付きモデルを活用すれば、ブラシ同士が触れ合わず、衛生的に管理できます。定期的に本体部分も除菌用シートなどで拭き取ると、より清潔な状態を保てます。

アプリ連携など最新モデルの注意点

最近ではスマートフォンと連携して、歯みがきの記録やガイドが見られる電動歯ブラシも登場しています。アプリでタイマーを表示したり、正しい磨き方をアニメで教えてくれたりと、子どもにもわかりやすく工夫されています。

ただし、便利な一方で、スマホ画面に夢中になりすぎると歯みがきに集中できなくなることもあるため、使用ルールを明確に決めておくことが大切です。また、BluetoothやWi-Fi接続など、スマホとの通信が必要な場合は、アプリのプライバシー設定や利用環境もチェックしておきましょう。

子どもが正しく使えるよう、アプリの内容を一緒に確認したり、歯みがき後に「よくできたね!」と褒めることで、自然と習慣化につなげることができます。技術の進化を上手に活用すれば、親子で楽しく歯みがきを学べるツールになりますよ。

(続いて「よくあるQ&Aで不安を解消!」の本文に進みます)

よくあるQ&Aで不安を解消!

電動歯ブラシは虫歯予防に本当に効果ある?

はい、正しく使えば電動歯ブラシは虫歯予防にとても効果的です。特に子どもは歯のすき間や奥歯の溝に磨き残しができやすく、虫歯のリスクが高くなります。電動ブラシは振動や回転の力で細かい汚れをかき出してくれるため、手動よりも磨き残しが減るという研究結果もあります。

ただし、**「電動ならなんでもOK」というわけではありません。**子どもの年齢や歯の状態に合った製品を選び、適切な使い方を守ることが大前提です。また、電動歯ブラシだけで完全に虫歯を防げるわけではなく、フッ素入りの歯みがき粉の使用や食習慣、定期的な歯科検診も大切なポイントです。

電動歯ブラシはあくまで「補助的なツール」として考え、正しい生活習慣と組み合わせて使うことで、虫歯予防に大きな効果が期待できます。

子どもが怖がるときはどうすればいい?

音や振動が苦手な子どもにとって、電動歯ブラシは「怖いもの」と感じられることがあります。そんなときは、無理に使わせず、少しずつ慣れさせていくことが大切です。例えば、まずはブラシの振動を手に当ててみせたり、ぬいぐるみや保護者の歯を「一緒に磨いてみよう」と遊びながら導入する方法があります。

また、最初は電源を入れずに歯に当てるだけにしたり、数秒だけ動かすなど、段階的に慣らすことが効果的です。最近では「静音設計」や「やさしい振動モード」が搭載されたモデルも増えているので、お子さんに合ったタイプを選ぶのもおすすめです。

そして何より大切なのは、親が楽しそうに使っている姿を見せることです。子どもは親の様子をよく見ているので、「これは怖くないもの」と自然に理解できるようになりますよ。

毎日使っても大丈夫?

基本的には、**電動歯ブラシは毎日使って問題ありません。**むしろ、毎日の習慣として定着させることが、虫歯予防や歯ぐきの健康維持につながります。ただし、使用時間や力加減には注意が必要です。1日2回(朝・夜)を目安に、1回2〜3分程度で使用するのが理想です。

また、ブラシの先が硬すぎたり、強く押しつけてしまうと、歯ぐきを傷つけたり、エナメル質をすり減らしてしまう恐れがあります。そのため、毛先がやわらかく、年齢に合った設計のブラシを選びましょう。親が使用状況を確認しながら、無理のないペースで継続することが大切です。

もし使用後に「歯ぐきが赤くなっている」「痛がる」などのトラブルが見られた場合は、いったん使用を中止し、小児歯科医に相談するようにしましょう。

フッ素入り歯みがき粉と併用OK?

はい、**フッ素入りの歯みがき粉と電動歯ブラシは併用しても問題ありません。**むしろ、フッ素は虫歯予防にとって非常に効果的な成分であり、電動ブラシとの組み合わせで相乗効果が期待できます。

子どもの場合、フッ素濃度の目安は以下の通りです:

| 年齢 | フッ素濃度の目安 | 使用量 |

|---|---|---|

| 0〜2歳 | 500ppm以下 | 米粒大 |

| 3〜5歳 | 500〜950ppm | グリーンピース大 |

| 6歳以上 | 950〜1450ppm | 歯ブラシの長さ程度 |

電動歯ブラシを使う際も、これらの目安を守って適量の歯みがき粉を使えば、問題なく使用できます。ただし、うがいがうまくできない年齢の子には、**フッ素配合でも「低発泡タイプ」**の歯みがき粉を使うと、飲み込む心配が少なくなります。

お子さんの年齢に合わせて、フッ素の種類や濃度を選びながら、安心してケアを続けましょう。

おすすめの購入場所と価格帯は?

電動歯ブラシは、**家電量販店、ドラッグストア、ネット通販(Amazon・楽天など)**で広く取り扱われています。価格帯はピンキリで、子ども用の入門モデルなら1,500円〜3,000円程度から購入可能です。高機能なBluetooth連携モデルやキャラクター付きモデルになると、5,000〜8,000円前後の製品もあります。

また、替えブラシのコストも重要なポイント。替えブラシは定期的に交換が必要なので、1本あたり300〜800円程度で購入できる製品を選んでおくと、ランニングコストを抑えられます。

ネット通販ではセット販売や定期購入プランが用意されていることも多く、忙しい家庭には便利です。レビューも確認しながら、お子さんの年齢・好み・習慣に合った製品を選ぶことが長く使い続けるためのコツです。

次に、全体のまとめを書きます。

まとめ

子どもにとって歯みがきは、一生の健康を左右する大切な習慣です。電動歯ブラシは、その歯みがきをより効率的で楽しいものにしてくれる心強い味方です。しかし、年齢や発達に応じた使い方や選び方を間違えると、かえって嫌いになってしまったり、歯や歯ぐきを傷つける原因にもなりかねません。

本記事では、電動歯ブラシを使い始める年齢の目安から、メリット・デメリット、年齢別のおすすめモデル、安全な使い方、そしてよくある疑問への答えまでを詳しくご紹介しました。特に3歳頃からの仕上げ磨きに電動ブラシを取り入れ、子どもが楽しんで歯みがきをできる環境を整えてあげることが大切です。

何より大事なのは「無理をせず、親子で楽しむこと」。嫌がるときは無理に使わず、段階的に慣らしていくことが、子ども自身の歯みがきへの意識を育てる近道です。毎日のケアが将来の健康な歯を作ることを忘れず、電動歯ブラシをうまく活用していきましょう!